�@

�@

�d���A�_�v�^����2,�������ߓd���A�_�v�^

�d���A�_�v�^�Ɋւ��郊�|�[�g��ǂ�����u����͂ǂ����낤�H�v��

�A�_�v�^���������Ă��܂����BRoland BOSS PSA-100G�ł��B

�L���Ȑ��i�Ȃ̂ɁA�c�O�Ȃ���l�͎����Ă��Ȃ������̂ł��B

���������Ă݂�Ƃ������ɑ�ϗǂ����̂ł����B

�n���m�C�Y�̓f�W�e�b�N�Ɠ��l�ɑ�Ϗ��Ȃ��A�Â��ł��B

�d�����͂����Ă݂܂����B��i��9V�@200mA�ł��B

�����ׁ@�@�@�@�@9.16V

15mA���������@�@9.15V

30mA���������@�@9.14V

�D�G�ł��ˁB��������艻����Ă���悤�ł��B

�f�W�e�b�NPS200R�ƃ{�XPSA-100G�ł͓d�����Ⴂ�܂��B�i9.6V��9V�j

�G�t�F�N�^�[�ɂ���Ă͂��̉e��������̂��L�邩���m��܂���B

OPERATION3�ł͎���G�������܂��B

PSA-100G�̂ق�������ɓ������o�܂��B

PS200R�́A����ɔ�r���āA������������ۂ��L��܂��B

�Ⴂ�͔����ŁA�ǂ����I�Ԃ��͂܂��ɍD�݂ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�d���e�ʂ� PSA-100G��200mA, PS200R��300mA�Ȃ̂ŁA�K�v�Ƃ���d��

�Ƃ����̂��I���̍ۂ̗v�f�ɂȂ邩���m��܂���B

�����̃G�t�F�N�^�[��ڑ����鎞�ɂ͊e�G�t�F�N�^�[�̏���d���𑫂���

����ɂ�����x�̗]�T�����Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B�K�i�M���M���Ŏg����

���Ȃ�M�������Ƃ�����܂��B

�������E�E�E����ɂ��Ă��E�E�E�Ƃɓ]�����Ă���6�̃_���A�_�v�^��

���������낤�Ǝv�����Ƃ�����ł��B

�Q�l�ɂ��Ă��������܂��ƍK���ł��B

(2005.04.14)

��back to top

�@

�d���A�_�v�^����

�G�t�F�N�^�[�p�̃R���p�N�g�ȓd���A�_�v�^�ɂ��Ă̑���ł��B

�O��̃��|�[�g��[A]�Ƃ������̂��X��2�w���������܂����B

�ʔ������ƂɁA����w���������̂͑O��̃��|�[�g�̂��̂Ɣ����ɈقȂ��Ă��܂��B

�P�[�X�̃��[���h��x���ɈႢ�������܂��B���ꂪ���b�g�ɂ����̂Ȃ̂�

���邢�͍H��̈Ⴂ�Ȃ̂��肩�ł͂���܂���B

�O��Ɠ��l��OPERATION3�Ńm�C�Y���`�F�b�N���܂����B

2�Ƃ����Ƀ��[�m�C�Y�ł��B����͗ǂ��ł��B

�d�������肵�Ă݂܂����B��i��9.6V�ł��B

���������ׂ̏ꍇ����

[I]-----9.80V

[II]-----9.67V

[III]-----9.70V

������20�`25mA�������ꍇ�����@

[I]-----9.79V

[II]-----9.66V

[III]-----9.68V

������40�`50mA�������ꍇ����

[I]-----9.78V

[II]-----9.65V

[III]-----9.66V

�����̒ʂ��ϗD�G�ł��B

����͂����߂ł���Ǝv���܂��̂ŁA���i���\�����Ă��������܂��B

[I] �̓f�W�e�b�N��CROSSROADS�ɕt�����Ă���PS200R-100�ł��B

[II] �� [III] �͒P�̔���̃f�W�e�b�NAP-2(PS200R-100�j�ł��B

��{�I�ɑS���������i�̂͂��ł��B

�o�͒�i9.6V��300mA�A�艿�́�2500�ł��B

���̐��\�ł��̉��i�́A�܂������̂����������Ǝv���܂��B

�O��e�X�g�����m�C�Y���傫��������d���ϓ����傫�������肷����̂ł��A

�قړ������i�тŔ̔�����Ă܂��B

���[�J�[�ɕ����Ă݂�Ɠ��Ƀ��M�����[�V�����̌����ڎw������H�ɂȂ��Ă���

�����ŁA�t���i�̕��̔��ɂ͏��������肰�Ȃ� [REGULATED] �Ə����Ă���܂��B

�P�̔���̔��ɂ͓��ɂ��̂悤�ȋL�ڂ͂���܂���B�����Ƒ傫���A�s�[�����Ă�

�ǂ��̂ɁE�E�Ǝv���Ă��܂��܂����B

�O��Ɠd���A�_�v�^�����Ă��܂������A�s��ɂ�����̂̂����̂ق�̈ꕔ

�ł��B�e�X�g���Ȃ��������̂̒��ɂ��f�W�e�b�NPS200R-100�̂悤�Ȑ��\��

���������̂����邩������܂���B

�F������������������܂��Ƒ�ς��肪�����ł��B

(2005.04.09)

��back to top

�@

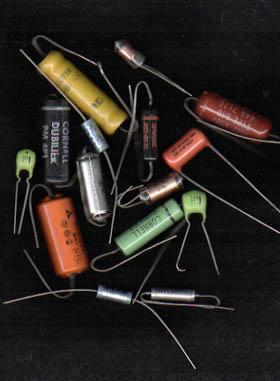

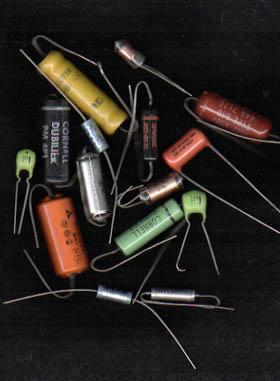

�d���A�_�v�^�iAC-DC�j�ɂ�����

�R���p�N�g�G�t�F�N�^�[�̓d���Ƃ��āA�l�͓d�r�̎g�p�������߂��Ă��܂����B

�Ƃ��낪�ŋ߂̌X���Ƃ��ēd�r�ł͔��ɕs�o�ςɂȂ��Ă��܂��G�t�F�N�^�[��

�ӂ��Ă��܂����B�f�W�^�����ł�������A�`���[�u�̎g�p�ł�������A���R��

���낢�날��܂����A�d���A�_�v�^�̎g�p���������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����B

�ł͍����ʂ��Ă���R���p�N�g�ȓd���A�_�v�^�̒��x�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B

�莝���̃A�_�v�^6�@��Ǝ���̎����p�d�����r���Ă݂܂����̂ŁA���ʂ��

�������܂��B

�����Ɏg�����G�t�F�N�^�[��ALEATORIK��OPERATION3�ł��B

�d�r�Ŏg�p�����ꍇ�⎩��̎����p�d���̂����A�G�t�F�N�^�[���g�ł�

�n���m�C�Y�i�u�[�[���Ƃ����ቹ�̃m�C�Y�j�͔��ʂł��Ȃ����x���ɂ���܂��B

�ƂĂ��Â��ł��B����̎����p�d���͂������ʂ�3�[�q���M�����[�^�ŁA����

�����\�Ƃ����킯�ł͂���܂���B

ALEATORIK�͂���ʂ̓d���͓�����O�ɋ����������̂Ǝv���Đv���܂����B

�������A�s�̂̓d���A�_�v�^�ɂ͂��낢��Ȃ��̂������āAALEATORIK�͎g��

�A�_�v�^�ɂ��e�����傫�����Ƃ��킩��܂����B

���݂ɑ��̃G�t�F�N�^�[�Ŏ����Ă݂�ƁA�e���̎��͗l�X�ł���ALEATORIK

�قǂł͂Ȃ����̂�����܂��BALEATORIK�ł͒ቹ����\�������邭�炢�̂���

����̂ŁA����̉e�����Ȃ��E�E�Ƃ��v���Ă���܂����A�ڎw�����T�E���h����

�l���āA���̂Ƃ���ύX�̗\��͂���܂���B

�O�q�����悤��ALEATORIK������̎����p�d���Ŏg�p����ƑS���Â��ł��B

�s�̕i�̓d���A�_�v�^��6�@��̂����̂ЂƂ@A�@�͎����p�d���Ɠ����悤��

�Â��ł��B

3�@��@B�@�Ɓ@C�AD�@�̓n���m�C�Y������������̂̃V�r�A�ȏ����łȂ����

�g�p�ɂ�����Ǝv���܂����B�̂����2�@��@E�AF�@�͔��ɑ傫�ȃn���m�C�Y

���o�܂��B����͎g�p�ł��܂���B

�R���p�N�g�Ȏs�̕i�ɂ͕�����H���\���łȂ����̂�����̂�������܂���B

��Ƃ��ẮA�Ƃ肠�����A�S���Â��ȓd���A�_�v�^���s�̕i�ɂ���̂ŁA����

���������̂�T���Ē��������Ȃ��̂��ȂƎv���Ă���܂��B�y��̃{�����[����

�i���Ă��u�[���Ƃ����m�C�Y���C�ɂȂ�Ƃ��ɂ́A�d���A�_�v�^���`�F�b�N����

�ɓ���Ă݂Ă��������B

�\�Ȍ���d�r���g���Ƃ����̂��A��͂肨�����߂ł��B

�A�_�v�^��������Ɖ����ς��A�Ƃ����ӌ������������Ŏ��ɂ��܂��B

�d���A�_�v�^�Ɋւ��Ă̓n���m�C�Y�����ł͂Ȃ��A�o�͓d���̌덷��e�ʂȂǁA

���̖ʂł��`�F�b�N���ׂ���������������悤�Ɏv���܂��B

�莝���̎s�̕i�ɂ�9V�@DC�i1����9.6V�j�Ə����Ă���܂����A���ۂɑ�����

�݂�Ǝ��̂悤�Ȍ��ʂł����B

�i���ɂ͂Ȃ��Ȃ��d�������肵�Ȃ����̂�����̂ł����ƌX����������x�ł��B

�@����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������j

���������ׂ̏ꍇ����

����i��i9V�j---�@8.99V

A�i��i9.6V�j----�@9.80V

B--------------�@10.89V

C--------------�@15.21V

D--------------�@13.60V

E--------------�@13.38V

F-------------�@12.82V

������20�`25mA�������ꍇ����

����i��i9V�j---�@8.95V

A�i��i9.6V�j----�@9.79V

B--------------�@10.22V

C--------------�@13.55V

D--------------�@12.93V

E--------------�@13.06V

F-------------�@12.65V

������40�`50mA�������ꍇ����

����i��i9V�j---�@8.91V

A�i��i9.6V�j----�@9.78V

B--------------�@10.04V

C--------------�@12.80V

D--------------�@12.65V

E--------------�@12.84V

F-------------�@12.46v

�Ƃ������ʂł����B���ꂭ�炢��������Ɖ�������ē��R�Ƃ����C�����܂��B

B����F�͒�i9V�̂͂��̎s�̕i�ł��B��������d���͍����ł��B

�m�C�Y�����Ȃ������@A�i��i9.6�u�j�͓d���̌덷������x���ǍD�ł��B

B�@�͂܂��܂��ł��B

C�@�͕��ׂɂ���ēd�����ϓ����߂��ł��B

D�@�͂�����Ɠd�������߂ł����A�Ȃ�Ƃ��g����Ǝv���܂��B

E�@�͓d���ϓ��͏��Ȃ߂ł����A�n���m�C�Y�������ă_���ł��B

F�@��E�Ɠ��l�ŁA�n���m�C�Y���傫���Ďg���܂���B

���ׂ̕ϓ��ɂ���ēd���ω����傫�����̂́A1�̃A�_�v�^�ɕ����̃G�t�F�N�^�[

��ڑ�����ꍇ�A���ӂ��K�v�ł��B�G�t�F�N�^�[�̌��𑝂₵�Ă����Ɠd����

�ǂ�ǂ����Ă����ĉ����ς���Ă��܂��܂��B

���ʂɍl���Đ�Ɂ@A�@���ǂ��ł��ˁB

�m�C�Y�����Ȃ��A�d�����K�ł���A���ׂ̕ϓ��ɂ��e�������Ȃ��ł��B

A�@�ɂ��Ă͂܂�1�����e�X�g���Ă��Ȃ����߁A�����̌̂������Ă݂�

�������ʂ��ǂ���ΐ��i�������m�点���悤�Ǝv���܂��B

�����������Ԃ����������B

�Ȃɂ͂Ƃ�����d���A�_�v�^�ɂ͂����ӂ��I

��낵�����肢�������܂��B

(2005.4.6)

��back to top

�@

���f�����O�̐V���� Eric Clapton Crossroads

���f�����O�͂Ƃ��Ƃ��s���|�C���g�̑_�������ɂȂ��Ă��܂����B

�G���b�N�E�N���v�g���@Crossroads �́A�A�[�`�X�g�����������邾���ł͂Ȃ��A

�v���Z�b�g���u�Ȗ��v�ł������肵�āA���̐V�����������ے�������̂̂悤��

�v���܂��B

�f�W�e�b�N���甭�\���ꂽ���̃G�t�F�N�^�[�̓N���v�g���{�l�ƃM�^�[�e�N��

���[�E�W���N�\���ɂ���ĊďC����Ă��邻���ł��B

�K���Ȃ��Ƃɓ���o���܂����̂ŕ������܂��B

��������MODEL��CTRL��������

�R���g���[���m�u�͂S�ł��B

LEVEL�ACTRL1�ACTRL2�AMODEL�ł��B

CTRL1�ACTRL2 ��MODEL�ɂ���ĈقȂ����������^�����Ă��܂��B

�v���Z�b�g�iMODEL)�̓��e�������Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@CTRL1 �@CTRL2

(1) Sunshine of Your Love (1967) Distortion Gain Tone

(2) Crossroads (1968) Distortion Gain Tone

(3) Badge (1969) Overdrive Gain Leslie Speed

(4) Layla (1970) Distortion Gain Tone

(5) LayDownSally (1977) Distortion Gain Tone

(6) Layla Unplugged (1992) Body Amount Reverb Level

(7) Reptile (2001) Overdrive Gain Reverb Level

�o�͂͂Q�n�������āAAmp��Mixer�p�ł��B��{�I�Ƀ��m�ł����i�R�j�Ɓi�U�j��

�����̃A�E�g���g���ăX�e���I�o�͂ɂȂ�܂��B

�������������o���Ă݂遖������

�M�^�[���q���ʼn����o���Ă݂܂��B�ǂꂭ�炢�����Ă��鉹�̍Č���������̂�

�����[���Ƃ���ł��傤���A�g�p�M�^�[��F�X�����Ă݂�ƁA����ɂƂ��Ȃ���

���R�ł��������ς��܂��B�Ƃ������Ƃ́A���̃v���Z�b�g�̍Č��ɂ́A�܂�

����Ȃ�̃M�^�[���g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�܂��A���v�̏��قȂ�킯�ł����A������Ă���Ȃ̃T�E���h�Č��͂��Ȃ�

���肳�ꂽ�����Ŏ��������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�l�͊�{�I�ɁA���������Ɏ��Ă���Ƃ����悤�Ȃ��ƂɁA���܂肱�����͗L

��܂���B

�����B�����ʂ��Ă���V�[���Ńx�X�g�ȉ����o��������OK���ƍl���Ă��܂��B

�]���āA���̃G�t�F�N�^�[�ɂ����Ă��A�g���鉹���o���₷���̂��A�O���Ƃ���

�����o����̂��A�Ƃ������Ƃ����������̒��S�ɂȂ�܂��B�e�v���Z�b�g�̖���

�͂��ꂼ��̃T�E���h�X���́u�ے��I�Ȉ��́v�Ƃ��ė������������ǂ��Ǝv����

�܂��B

�i�P�j�̓~�b�h�����W�������������̂ł��B���̂悤�ȉ��͂悭���E���I���ɂ�

�Ăǂ����ɌŒ肵�č�邱�Ƃ������ł��B���ꂪ�ȒP�ɓ�����̂͂�����Ɗ�

�����ł��B

���̃T�E���h�����������Ǝv���ƃg�[���̐ݒ肪�d�v���Ƃ������܂��B�y���

�g�[���R���g���[����CTRL2�̃g�[���ł͂��̓��������قȂ�܂��̂ŁA�y���

�g�[�������܂��g����Ηǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B�\�ł���s�b�N�A�b�v�̕���

���d�����ĉ��F������Ƃ����H�v���L�������m��܂���B�i�Ⴆ���X�|�[��

�ȂǂŃs�b�N�A�b�v�Z���N�^�[���Z���^�[�ɂ��܂��B�����āA�ǂ��炩��VOL��

�ǂ�ǂ�i���āA�����Ȃ��Ȃ鐡�O2�Ƃ�3�ɃZ�b�g���܂��B

�g�[���R���g���[�����i��̂Ƃ͈قȂ��������̉��������܂��B�o���ł̓���

�����i�荞��ł����Ƃ��Ȃ�ǂ������ɂȂ�܂��j

�i�Q�j�s�p�I�Șc�ݕ��ł��B���ʂɎg����㎿�ȃf�B�X�g�[�V�������ƌ����܂��B

�i�R�j�c�݂������I�ȃ��Y���[�T�E���h�B�O�q�̒ʂ�X�e���I�A�E�g�Ȃ̂ŁA

�@�@�@�A���v���Q��g����Ƃ����ʓI�ł��B

�i�S�j���Ƃ��ƃ`�����v�ō�������Ƃ͎v���Ȃ������������Ă��܂��B���̃��[

�@�@�@�̊����͑�D���ł��B�A���T���u���̒��Ńo�b�e�B���O���Ȃ��悤�Ɏg��

�@�@�@��Ηǂ��̂ł����B

�i�T�j���܂�c�܂Ȃ������B�N���[���E�N�����`�ł��傤���BCTRL1����������

�@�@�@��Ɖ��̌`�������悤�Ɏv���܂��B

�i�U�j�Ȃ�ƁA�A���v���O�h�̎��̃A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�̉��ɂȂ邻���ł��B

�@�@�@CTRL1�Ń{�f�B�̂Ȃ�����R���g���[���ł��܂��B000-42�̃f�[�^���Ƃ��B

�@�@�@����͂Ƃ������A�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�̃V�~�����[�V�����Ƃ��ďG��

�@�@�@�ł��B���܂ŕ��������̂̓��Ńx�X�g�̕��ނ����m��܂���B���o�[�u��

�@�@�@�[���ɂ��Ă��Ɠ��̋��������L��܂��B�{���̃A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[��

�@�@�@�̂��̂̉��Ƃ͌����܂��A����͂���Ƃ��Ďg���鉹���Ǝv���܂��B

�@�@�@�X�e���I�A�E�g�ł����A���m�ł��ǂ������ł��B

�i�V�j�K�x�ɘc�ޏa�߂ȉ��₩�ȉ��ł��B���o�[�u�����Ă���̂Ń��[�f�B�[

�@�@�@�Ȉ�ۂł��B

���������G���A�R��x�[�X�ł���������

�S�̓I�ȏo���Ƃ��đ�ϋC�ɓ����Ă���܂��B�d�r����R���Ԃ��������Ȃ��̂�

�c�O�ł����A�p���[�T�v���C���t�����Ă��܂��̂Ŏ��ۂ̎g�p��͖��L��܂���B

�i�p�b�P�[�W�ɂ̓p���[�T�v���C�̑��Ƀs�b�N���P���ƃG�t�F�N�^�[�p�|�[�`��

�����Ă��܂��B�|�[�`�͂Ȃ����������ăG�t�F�N�^�[�������܂�܂���B�Ȃɂ�

�̊ԈႢ�炵���A���[�U�[�o�^������Ό�����傤�Ǘǂ��T�C�Y�̂��̂𑗂���

����邻���ł��B

�s���Q�̃|�[�`����ɓ��邱�ƂɂȂ�A�������ă��b�L�[�����m��܂���j

�f�W�e�b�N�̑_���͖{���ɃN���v�g���T�E���h�̍Č��������̂ł��傤���B

�f�W�e�b�N�̎v�f�����̂����m��܂��A�l�ɂ́A�N���v�g���T�E���h��

����Ă������ʂɃG�t�F�N�^�[�Ƃ��āA�ƂĂ��g������̗ǂ����̂Ɏv����̂ł��B

�o���G�[�V�����̍����ɔ[���������Ă��܂��܂��B�s���|�C���g�ł���悤��

�����Ď��͂����������L���J�o�[���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�n���o�b�J�[��V���O���R�C���ł̃e�X�g����i�����܂����̂ő��̂��̂ł�

�����Ă݂܂����B

�G���A�R�i�Ƃ����Ă��X�g���g�̃s�G�]�E�u���b�W�T�h���j�������Ă݂�ƁA

�ЂƖ�������Ȃ��Ȃ��g���鉹�ł��B�s�v�ȑш悪���܂��}�X�N�����悤�ł��B

����ł̓x�[�X�͂ǂ��ł��傤���B�W���Y�x�[�X�^�C�v��ڑ����Ă݂܂����B

������ӊO�Ƃ������肵�����ŁA�ʔ����ł��B�M�^�[�Ŏg�p�����艹�ʂ���

�������C�����܂����Ȃ��ł��傤�B

LEVEL�܂݂������グ���݂ɂ��Ď����Ă��܂��B����ƃZ�b�e�B���O�ɂ����

�����ɋ�C�����t�������悤�Ɋ����܂��B���ʂ̃f�B�X�g�[�V�����Ƃ͊��G��

�قȂ�܂�����������\�D���ł��B

�H�v����ŗl�X�ȃV�[���Ŋ���o�������ł��B���̃M�^�[���R�[�f�B���O���y��

�݂ł��B

�����������̃��f���́H��������

�N���v�g�����f���̏o�����ǂ������̂ŁA����ɑ������f���ւ̊��҂��傫���ł��B

GuitarPlayer��(USA)1�����ɂ��A�G���N�g���b�N���f�Bst�ŁA�f�W�e�b�N��

�G���W�j�A�ƁA�ւ��̂������G���W�j�A�ƂŁA�W�~�E�w���h���b�N�X�̃T�E���h

�̉�͂�����������ł��B

2�y�[�W�̃��|�L���ŁA�̂̃e�[�v���烉�t�~�b�N�X�����l�q�Ȃǂ����|�[�g��

��Ă��܂��B

�����ɂ����A�����Ԃ��Ȃ����\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

NAMM�V���E�ɂ̓��E�y�_���̌`�ŏo�i����Ă����Ƃ̂��Ƃł����A�W�~�E�w���h

���b�N�X�̂ǂ̃T�E���h�����������̂��A�ڍׂ��҂��ǂ������ł��B

���������⑫�@�f�W�^���N���b�v��������

��ʓI�Ƀf�W�^���@��ł̓f�W�^�������ł̃N���b�v�������g���������߂��

�܂��B

�A�i���O�����Řc�ނ̂Ƃ͈قȂ��āA�f�W�^�������ł̘c�݂͉������Ƃ������ł��B

���̐��i�̎戵���������ł��G����Ă��܂����A�u�u�`�u�`�v�����m�C�Y��

�����������ɂ͓��̓��x�����������鋰�ꂪ�L��܂��B����CROSSROADS�̑O��

���̃G�t�F�N�^�[�Ȃǂ����Ă���ꍇ�͂���̏o�̓��x�������������Ă݂�

�������B�M�^�[���̏ꍇ�ł��s�b�N�A�b�v�̏o�͂��傫������ƃN���[���n��

�v���O�����Řc�ނ��Ƃ��L��悤�ł��B�y���VOL�����������̘c�݂�����

���邱�Ƃ��ł��܂��B

�f�W�^���@����g�����Ȃ��ɂ̓��x���W�Ɏ���Ӑ[���Ȃ邱�Ƃ��K�v�ł��B

(2005.03.25)

��back to top

�@

�f�W�]�E�N�Ɋւ���2.3�̎���

�Ђ���Ƃ�������{���̃M�^�[�ōł��L���Ȃ̂́uZO-3�v��������܂���B

���̃]�E����̐V�^����肵�܂����̂ŁA�������܂��B

Digi-ZO ULTIMA �ł��B

�傫���ς�����_�̓X�P�[�����m�[�}���ɂȂ������Ƃł��B�قڂ�����M�u�\��

�X�P�[���ɂȂ��Ă��܂��B�ȑO�̃V���[�g�X�P�[�����A���̓��b�P���̃V���[�g

�X�P�[���Ɏ��Ă��āA�����ɍD���������肷��̂ł����E�E�E�E

��ʓI�ɂ͍���̂��̂̕����D�܂��̂�������܂���B�^�L���̎�̃M�^���X

�g�߂�A�����u���x�̂̓��M�����[�����炷�����~�����v�ƌ����Ă��܂����B

�X�P�[���������Ȃ�������ł��傤���A����Ƃ��傫�Ȋ�Ղ���������邽�߂�

���傤���A�{�f�B����傫���Ȃ��Ă��܂��B�d���͐�p�X�g���b�v��d�r�S��

���݂Ŗ�3.6kg�ł��B

�ȑO�̃A�[���t���]�E����ɔ�̃X�g���b�v��������ԂŖ�2.8kg�ł�����A

��͂菭�������d���Ȃ��Ă��܂��B

�������������̂悤�Ȓ�����������

�X�g�b�N��Ԃł��ǂ���Ԃł������A�l�̍D�݂���A������������܂����B

�l�b�N�����A�t���b�g���肠�킹�A�t���b�g���`�ȂǁA�����̍�Ƃł��B

�i�b�g�͍���͕ύX�����ɁA�������u�f����PTFE���p�ŏ����������߂܂����B

�X�g�����O���e�[�i�[�͌���ł����͏��Ȃ��̂ł����A�O���t�e�b�N�ɕύX��

�܂����B���[�J�[�d�l�ł̓��e�[�i�[��1�A2�������ɂ��Ă��܂����A�ߋ��̌o

������R���ɂ����܂����B

�u���b�W�T�h���͖l�ɂ͌ł�����悤�Ɋ�����̂ł����A�Ƃ肠��������͂���

�܂܂ŁA�i�b�g�Ɠ������������u�f����PTFE��h��܂����B

�`���[�j���O�̌X���͑�ϗǂ��A�J������n�C�t���b�g�܂Ŗ����ł���͈͂ɓ���

�Ă��܂��B

���[�J�[�w��ł͌��̊���������1�A2�A3���͋t�����ł��B���̊p�x�̊W����A

���̕������萫�����������ł��B

�������l�͂��ꂪ�D���ł͂Ȃ��̂ł��ׂď������ɕύX���܂����B��ɏ����܂�

���悤�Ɋe���̊�����l���������߁A�������ł��`���[�j���O�̈��萫�͑�ϗ�

�D�ł��B

����ƁA����͒��ӂ��Ăق����̂ł����A���[�J�[���o���ɒ����Ă��錷��

���܂�悭�Ȃ������ł��B�P�ɂ���Ȃ̂�������܂��A����ł͂���

�M�^�[�̐^����������Ȃ��Ǝv���܂��B

�o��������ɑ��̐M���ł��錷�ɒ���ւ��Ă���A�T�E���h��e���̃`�F�b�N

�����Ăق����ł��B���̌��Ɋւ��Ă̓��[�J�[�ɘA�����ĉ��P�����肢���Ă��܂��B

�������Ă���G�t�F�N�^�[�͊ȒP�Ɍ����f�W�e�b�N�̃}���`�����̂܂ܓ�����

����悤�Ȃ��̂ŁA���i�����Ǝv���܂��B�v���Z�b�g�̃G�t�F�N�g�ݒ�͂������

���߂����ȂƂ������������܂����A�G�f�B�b�g�͑�ϗe�Ղł��̂ŁA������

�T�E���h�����₷���Ǝv���܂��B

���Y���{�b�N�X�ƃ`���[�j���O���[�^�[�͕K�v�ɂ��ď\���Ƃ��������ł��B

�s�b�N�A�b�v�̓m�[�}���̂܂܂ł��B�ȑO�̃]�E����̓_���J���ɕύX���Ă���

�D�]�ł����B�����������ƕύX�����������߂܂������A����Ńt�B�[�h�o�b�N

�����ɔ�����������̂ŁA����Ɏ䂩��Ď��t���Ȃ����Ƃɂ��܂����B

�s�b�N�A�b�v�����́A�ύX����ۂɒ��ӂ���悤�ɏ�����Ă��܂����A�l�͏���

�グ�Ă��܂��܂����B

�X�s�[�J�[��FOSTEX���g���Ă��܂��B

���ʂ͔��ɑ傫���o���܂����܂��ő剹�ʂ͎��������Ƃ�����܂���B

�������������������Ă݂遖����������

���ʂɎg�����ɂ͂���ő�ϊy�����g���܂��B

���g�����Ďg�����Ƃ��l����̂��y�����̂ŁA�����������Ă݂܂����B

��قǂ��t�B�[�h�o�b�N���������Ə����܂������A����������Ɛ��������Ƃ���

���݂ł��B

�����܂�AUX�W���b�N��z�����͂������ɂ��̂܂��O���܂��B�K���ȃr�j�[��

�@�@�ȂǂŐ≏���ă{�f�B�[���̃X�y�[�X�ɓ]�����Ă����܂��B�i�����K�v�ɂ�

�@�@��Έꉞ�����Ɏg����j

����AUX�W���b�N�����Ă����ꏊ�Ƀ��m�W���b�N�����t���܂��B

�����s�b�N�A�b�v����z�����|�b�g�ɐڑ�����A�|�b�g�̒��_�����Ղɔz����

�@�@��Ă܂��B���̒��_����p�����āA�W���b�N�̃z�b�g�[�q�ɔz�����܂��B

�@�@�R�[���h�[�q�i�A�[�X�j���̓|�b�g�̃P�[�X����Ƃ�Ηǂ��ł��傤�B

����Ńs�b�N�A�b�v�̉���Ɨ����Ď��o���܂��B���ʂ̓|�b�g�̓����̃c�}�~

�ŃR���g���[���ł��܂��B

�d�����I���ɂ��Ȃ��Ă������o����̂ŁA�Ȃɂ��ƕ֗��ł��B

�������������g�p��@1�i���j�@������������

�����̃|�b�g�͍ő�ɂ��Ă����܂��B�{���̃A�E�g�W���b�N�ɂ͉����ڑ�����

����B

�܂��]�E����{�̂̉����f�B�X�g�[�V�����ɂ��Ă����܂��B�����ă|�b�g�̊O��

�̃c�}�~���ő�ɏグ���Ƃ��ɂ��傤�NjC�����悭�t�B�[�h�o�b�N����悤�ɉ�

�ʂ�ݒ肵�Ă����܂��B

�ǂ������ł���ΊO���̃|�b�g���ŏ��ɂ��Ė{�̂��特���o�Ȃ��悤�ɂ��Ă���

�܂��B

���ɐ�قǍ�����s�b�N�A�b�v�̃_�C���N�g�A�E�g����O���̃A���v�Ȃǂɐڑ�

���܂��B

�Ċm�F���܂����A�����̃|�b�g�͍ő�A�O���͍ŏ��ł��B

�O���A���v�̉��F���C�ɓ��������̂ɒ������܂��B�]�E����{�̂̉��F�Ƃ͊W

�Ȃ��ݒ�ł��܂��̂ŁA�D�݂ɍ��킹�Đݒ肵�Ă��������B�����ł͌��ʂ��m�F

���邽�߂ɘc���F���������߂ł��B

���F�����܂����班���e���Ȃ��烍���O�g�[���̉ӏ��Ń|�b�g�̊O��������Ə�

���Ă݂܂��B

�]�E����{�̂Ńt�B�[�h�o�b�N����ƂƂ��ɊO���̃A���v������t�B�[�h�o�b�N

�T�E���h���o��͂��ł��B

����͌����I�ɃT�X�e�B�i�[�݂����Ȃ��̂ł��B�d���I�ɂ���Ă��邩�ǂ�����

�����Ⴂ�͂���܂����B

���܂��ݒ�ł���Ɩʔ����g����Ǝv���܂��B�C�����̂悢�����O�g�[����\��

���t�B�[�h�o�b�N�T�E���h�ȂǂȂǁB

�������������g�p��@2�@������������

������s�b�N�A�b�v�A�E�g�̃W���b�N�́A�t�ɍl����A���̃M�^�[�̃A�E�g��

�����ɐڑ����ăf�W�]�E�N�̃G�t�F�N�^�[�ƃA���v���g�p���邱�Ƃ��o���܂��B

�O���̃M�^�[�ƃf�W�]�E�N�̃s�b�N�A�b�v���p���ɂȂ�����Ԃł��̂Ŏ�̒�

�ӂ��K�v�ł����A����Ă݂�킩��Ǝv���܂��B�i������t��Ɏ������

�̃g���b�N�v���C���\�ł��j

�f�W�]�E�N�̓����̃|�b�g�����ڂ肫��Ɓi�p���ł��̂Łj�����o�Ȃ��Ȃ�܂��B

�����|�b�g���グ����ԂŊO���M�^�[���f�W�]�E�N�������Ƃ��e���Ή����o�܂��B

�������������g�p��@3�i���j�@������������

�g�p��@1�ł킩��悤�ɁA�Q�n���̏o�͂Ƃ��Ďg�p�ł��܂��B

�A���v����p�ӂ��āA�s�b�N�A�b�v�A�E�g�̃_�C���N�g�A�E�g�����ځA�{��

�̏o�͂���ڂɐڑ����܂��B

�|�b�g�̓������ő�A�O�����ŏ��ɂ��Ă����܂��B

����ň��ڂ̃A���v���炾�������o�܂��̂ŗႦ�N���[���g�[���ɐݒ肵��

���B

���ɊO���̃|�b�g���グ��Ɠ��ڂ̃A���v�������܂��̂ŁA�f�B�X�g�[�V����

��

��A���̃G�t�F�N�g�Ȃ�قȂ������F��t�������邱�Ƃ��o���܂��B

��̉��F�̍������͊O���̃|�b�g���Ē��߂��邾���ł��̂ŁA�����

�ȒP�ł��B

���̎�@�̉��p�͈͂͂����L����������܂���B

�i���j�g�p��1��3�ł͊O���̃|�b�g�����ʂ̒����ł���悤�ȃv���O������I��

�ł��������B

�O���̃|�b�g�����E��[�~�[�Ȃǂ̃R���g���[���ł���ꍇ������܂��B

���낢�뎎���Ă��܂����A�y�����ł��B�����̎Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B

(2005.03.12)

��back to top

�@

LES TREM�������Ă݂�

LesPaul���g���Ă��āA�A�[������������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B

��ɂƂ����킯�ł͂Ȃ��A���R�[�f�B���O�̂���V�[���ŁA���������Ɏg������

�Ǝv�����Ƃ�����̂ł��B

�r�O�X�r�[��������Ηǂ��̂ł����A���H���K�v�ł����A�͂������Ƃ���

�r�X�����c�邱�ƂɂȂ�܂��B

�ŁA�����Ȃ����ƒT���Ă�����ALES TREM�Ƃ����̂�����܂����B

�\���̓r�O�X�r�[�̕ό`�ł����A�e�[���s�[�X�̑���Ɏ��t���ł��āA

�قƂ�ǖ����H�ł��B�K�v�ȂƂ��������t������Ȃ�֗������ł��B

���������Ă݂܂����B

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�������Z�b�g���e������

�g���������j�b�g

�X�v�����O

�X�v�����O����@3���

���b�V���@2���

�}�E���e�B���O�|�X�g�@2���

6�p�����`�@2�{

���������t�����@������

�����͂����A�e�[���s�[�X�����O���B

�}�E���e�B���O�|�X�g���Ă͂����B

�t���̃|�X�g�̓��g���b�N��M8��5/16-24 ������̂ŁA���̃M�^�[��

���������̂�I��ł����B

�Ƃ肠�����A�����̃��b�V�����ꖇ����āA�I�|�X�g�����t����B

���j�b�g����둤�������āA�|�X�g���y�����߂���ŌŒ肵�Ă����B

�X�v�����O����ƃX�v�����O������̈ʒu�ɋ��ݍ��ށB����̉��ɕt����

�v���X�e�B�b�N���b�V���������ƁA�{�f�B�[�ɏ������Ȃ��B

�X�v�����O�����3��ނ̍���������̂ŁA�g���₷���ʒu�ɃA�[��������

���̂�I�ԁB

�Ƃ肠�����́A�^�̍����̂��̂����āA�l�q������B

�X�v�����O���ނ̂����܂����������������Ƃ��ɂ͖����������A�|�X�g���ɂ߂�

���j�b�g�������グ�āA�X�v�����O������ł���|�X�g�����ߍ���ł����Ɗy��

��Ƃł���B

�����ă`���[�j���O����B

�������Z�b�e�B���O������

�܂��A�A�[���̍���������B�g���₷���ʒu�ɖ����Ƃ��́A�ʂ̍����̃X�v�����O

����ɕς��Ă݂�B

���ɁA�Â��ɃA�[���A�b�v���Ă݂āA���j�b�g��[�ƃ{�f�B�Ƃ̃N���A�����X

�i���ԁj������B

�{�f�B�Ɗ��������Ȃ�A����l����B

���j�b�g���グ�����Ǝv���ꍇ�A�|�X�g�̃��b�V���ɓK�x�ȃX�y�[�T�[��t����

����Ηǂ��B

�l�̏ꍇ�A��5mm���̂��̂�t�������Ă���B�i��q�j

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

��������́H������

�A�[���̓����̓X���[�Y�ŁA�`���[�j���O�̈��萫���ǂ��ł��B

�������A�ڂ���LesPaul�ł͉������܂����ɂȂ�܂����B

�U���n�̏d�����ς�������߂��A�X�v�����O���t�����ꂽ���߂��킩��܂��A

���̐U�ꂩ�����C�ɓ���܂���B��T�Ɂu�����Ȃ����v�Ƃ͌����������̂ł����A

���Ȃ��Ƃ��l�����҂�����̂Ƃ͈قȂ��Ă��܂��܂����B

���t���̗e�Ղ���A����̑�̂̋�͂킩��܂����̂ŁA���j��]�����邱

�Ƃɂ��܂����B

����LES TREM�̓M�u�\���^�C�v�̃e�[���s�[�X���������M�^�[�Ȃ�ǂ�ɂł����

�t���o�������ł��B

�莝���̃M�^�[�ł�SG�ɍ��������ł��B

����SG��70�N�㔼�̃X�y�V�����ŁA�ȑO����U���n�̏d�ʃo�����X�Ɏ��

�^��������Ă��܂����BLesPaul�ł̕ω��̎d������l���āA�Ђ���Ƃ��āA�A�A

�Ǝv���Ď����Ă݂܂����B

����SG�ɂ��Ă����e�[���s�[�X��82g�ALES TREM�̃��j�b�g��256g�ł��B

���ʂ̓o�b�`���ł��B���̃o�����X�A���ɒቹ�悪�O���Ɨǂ��Ȃ�܂����B

�Ƃ����킯�ŁA����ɂ߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�܂��X�v�����O����͐^�̍�����I�т܂����B�v���X�e�B�b�N���b�V����

�͂����ăX�v�����O����݂̂ɂ��܂����B

����͓����ƃC���Ȃ̂ŁA�����������ʃe�[�v�Ōy���{�f�B�g�b�v�ɌŒ肷��

�悤�ɂ��܂����B

�i�h���ʂɉe�����o�邩������܂��j

�|�X�g�����̃��b�V���͂܂�������1���Ŏ����܂����B

���\�ȃA�[�~���O�����Ă����烆�j�b�g��[�Ńg�b�v�ɏ������Ă��܂��܂����B

�{�f�B�[�g�b�v�����ʂȂ̂ŁA�����Ă��܂��悤�ł��B

�莝���̖�3mm���̋������b�V�������Ă��̖��͉��������̂ł����A

���̊p�x���C�ɓ���܂���ł����B

���ǁA��5mm���̋����X�y�[�T�[������ċ��ނ��Ƃɂ��܂����B

����ŃA�[���������K�Ŏg���₷���Ȃ�܂����B

�������`���[�j���O�̈��萫������

���萫�͂����ނ˗ǍD�ł��B�������A����̗l�q���e�ׂɌ��Ă݂�ƁA�u���b�W��

����肠�肻���ł��B�A�[�~���O�ɏ]���āA�{���g�������ł���̂��킩��܂��B

���Ȃ݂Ƀi�b�g�̓O���t�e�b�N�g�����i�b�g�A�u���b�W�̓{���g���_�C���N�g��

�{�f�B�ɑł����܂�Ă�����̂ŁA�i�b�V���r���ɕύX���Ă���܂��B�T�h����

�O���t�e�b�N�ł��B

����͔��Q�ɂ悢�͂��Ȃ̂ł����A����ł������ł͂Ȃ��悤�ł��B���[���[�^�C�v

�������Ă݂����Ƃ���ł��B

�A�[���͉�]���āA�g�p���Ȃ��Ƃ��͌���ɉĂ����܂��B

�A�[����O�ɏo���Ďg�p��Ԃɂ����Ƃ��ƁA����ɉ��Ƃ��ƁA�����ɉ���

�Ⴂ�܂��B

����ɉ��Ƃ��̕������̗h�ꂪ���Ȃ��悤�ł��B

���������ӓ_�Ɠ䁖����

�A�[�������j�b�g�ɌŒ肵�Ă���2�{�̃r�X���Z���Ďア���߁A������Ɩ�����

����ƊO��Ă��܂��܂��B

�r�X���o�J�ɂȂ�₷���ł��B�i���s�����o���҂ł��j

�莝���̃r�X�̒����炿�傤�ǎg���鑾���̒��ڂ̂��̂�I�сA�O���C���_�[��

�����߂��Ă���������t���܂����B

��̕����ɂ��āB���j�b�g�̑O�ʂɏ����Ȍ���2�J�������Ă��āA����6�p�����`��

��r�X�������Ă��܂��B���ɂ͂������l�W�������Ă���܂��B�t�������`��

�ׂ������A���̃r�X�ɍ����܂��B

�������A�ǂ��l���Ă݂Ă��A���̃r�X�����̂��߂ɂ���̂������ł��܂���B

�����ŁA���{�̗A���㗝�X�ƁA�A�����J�̗L�͂ȃp�[�c������ɖ₢���킹��

�݂܂����B

�o���̓����͑S�������Łu���̃r�X�͂Ȃ�̖��ɂ������Ă��Ȃ��v�ł����B

���̂����Ȃ��Ă���̂��S���s���ł��B�����ߒ��ł��̌����K�v�������Ƃ��āA

�����i�ɂ͕s�K�v�Ȃ��̂������Ƃ��Ă��A�킴�킴�l�W�������ăr�X�����āA

����������p�̃����`��t�������Ă���̂ł��B

�����̌����߂ɂ��Ă͎肪���݂����Ă��܂��B�S����ł��B

�������֗�����������

�S�̓I�Ɍ��āA��ϗL�p�ȃp�[�c���Ǝv���܂��B�s�v�ɂȂ����犮�S�Ɍ��ʂ��

�o����̂��ǂ��ł��B

�A�[����K�v�Ƃ��Ă�����͎����Ă݂鉿�l������ƌ����܂��B

���{�ł̒艿�́�26000�ł��B

������������������������������������������������������������������������

(2005.02.20)

��back to top

�@

VOX��LINE6�̐V���i

VOX��LINE6����ӗ~�I�ȃR���p�N�g�G�t�F�N�^�[�����\����܂����B

�������肵�ăe�X�g���Ă݂܂����B

��VOX BigBen Overdrive

�`���[�u���d���Ŏg�����ӗ~��ł��B�P�O4�{�Ŗ�16���Ԏg����Ƃ̂��Ƃł��B

�c�ݕ��͑�σX���[�Y�ŁA���Ɍ֒������Ƃ��낪�Ȃ��A�u�[�X�^�[�I�Ȏg������

���C�������悢�ł��B�f�W�^���̃��f�����O���̂̑O�ɓ���Ďg���ƁA���Ȃ��

���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����W�͏����㑤�Ƀ��C�h�ɂȂ銴���ŁA���݂���Ȃ����邳���L��܂��B�ȑO

���\����Ă���VOX-VALVETONE�̓~�b�h�����W�������I�ł������A���t���b�g

�őf���ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B

BigBen�͘c�݂�������ɂ�A��d�S����ɏオ���Ă����X�����L��܂��B

���A�ςɌy�����Ȃ炸�A��ʓI�ɂ͂��ꂭ�炢�̂ق����g���₷���̂��������

����B

�啝�ɘc�܂��Ă����Ă��A��i�Ȉ�ۂ�ۂ��Ă��܂��B�֒����ꂽ�M���M������

���܂�L��܂���B���ɏЉ��Bulldog�Ƃ̃T�E���h�o���G�[�V�������l����ƁA

�Ȃ��Ȃ��Ó��ȍ������ȂƎv���܂��B�����A�n���o�b�J�[�Řc�܂�������Ə�

�����������o�Ă��Ă��܂��̂��c�O�ł��B

�S�̂Ƃ��āA�l�����삵�Ă���I�y���[�V����2�Ɣ�r����ƁA���̊�������

�炩�ɈႢ�܂��B�l�����̑���Ƃ��ċ����[���ł��B

�`���[�u��12AU7���g���Ă��܂��B12AX7�ɂ��Ȃ������Ƃ��낪�܂��Ȃɂ�����

�����ŁA���R��m�肽���Ƃ���ł��B���Ȃ݂�12AX7�ł�12AT7�ł��S���R���p�`

�œ��삷��Ǝv���܂��̂ŁA�`���[�u���������ăJ�X�^�}�C�Y����Ƃ�������

���l�����܂��B���オ�y���݂ł��B

��VOX Bulldog Distortion

�`�����l����2�n���p�ӂ��ꂽ�f�B�X�g�[�V�����ł��B

������ȑO��Vox DistortionBooster�Ƃ̔�r�ɂȂ�܂����A�l�������S���ς����

�Ǝv���܂��B

��{�I�Ƀp�L�b�Ƃ����V���������̘c�ݕ���ڎw���Ă���悤�Ɏv���܂��B�ȑO

�̂悤�ȃI�[�o�[�h���C�u����̐i���^�Ƃ��������̂Ƃ͈�����悵�Ă���Ǝv

���܂��B

�c�܂��Ă������Ƃ��Ƀ����W����ɃV�t�g����Ă����X����BigBen�Ɠ��l�ł��B

���ꂪ�c�ݕ��̏�i���ɂȂ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�啝�ɘc�܂����Ƃ���

������т₩�ʼnؗ�Ȉ�ۂŁA�\�ꂽ�r�������͂��܂�o�Ă��܂���B

���݂ɖl�����p���Ă���LED���@�����^�C�v��RAT��Sovtek-BigMuff�ƒe����ׂ�

�݂�ƁA���̍l�������S���قȂ��Ă���悤�Ɋ����܂��B

���̕ӂ�́A����Ă��鉹�y��A���T���u���̒��łǂ������邩�Ƃ������ł���

�āA�ǂ��炪�D��Ă���Ƃ������Ƃł͗L��܂���B�v���C���[������]�ނ̂��A

�ł��B

Bulldog�̃R���g���[���͂킩��₷���g���₷���ł��B

�m�C�Y�����Ȃ���r�I�Â��ł���_���D�������Ă܂��B

�`�����l��1�͔�r�I�f���Șc�ݕ��ŁA�`�����l��2��Voice�R���g���[������

�Ă���Ԃ�A�����炩�F�t�����ꂽ�����I�ȃT�E���h����悤�ɂȂ��Ă�

�܂��BVoice�ł̉ϔ͈͍͂L�߂ł����A�������A�T�E���h�́u�F�v�̎��͂���

�܂Ń~�b�h�n�C�ȏ�ł���悤�Ɏv���܂��B

�`���[�u�Ɋւ��Ă�BigBen�ƑS�����l�ł��B�`���[�u�̈Ⴂ�ɂ��c�݂̍��Ȃ�

�����e�X�g�ł�����ʔ����Ǝv���܂��B

Bigben,Bulldog�Ƃ��d�r�g�p����6V�쓮�ŁA�A�_�v�^��9V�̂��̂��g���܂��B��

�����Ă����Ȃ��Ă���̂��͕s���ł��B�d�r�쓮���̎g�p�\���Ԃ���l���āA

�P�O4�{���g�p�����������̂�������܂���B6�{�ς��9V�ɂ���X�y�[�X�͖�����

���̂����B������ɂ��Ă����p���ōl����A�_�v�^�͕K�{���Ǝv���܂��B����

�d�͂��傫���̂ŁA�ǎ��Ȃ��̂�d���e�ʂ��悭�l���Ďg�p���������̂ł��B

�܂��o�C�p�X�X�C�b�`�͑o���Ƃ��g�D���[�o�C�p�X�ł��B

���i

BigBen Overdrive�@ �21,000

Bulldog Distortion � 23,000

�i��������ŕ�)

��LINE6�@Constrictor�@Compressor

�Ȃ��Ȃ��D�ꂽ�R���v���b�T�[�ł��B���܂Ŏg�����y��p�R���v�̒��ł����Ȃ�

��ʂɓ�����̂ł��B���삪���肵�Ă���̂��������_�ł�����܂��B���F�̓A

�^�b�N�ƃ����[�X�̎��萔�ݒ�̍��łR��ޗp�ӂ���Ă��܂��B�������A���ۂ�

�e���Ă݂�Ƃ��̍��͎��萔�����ł͂Ȃ��悤�Ȋ���������̂͋C�̂����ł���

�����BCompact�ASqueze�AMellow�͂��ꂼ��ɓK�ł���A�C�����悭�g��������

���Ƃ��o���܂��B�G�t�F�N�^�[�������甭������m�C�Y�����ɏ��Ȃ��̂̓f�W

�^��������ł��傤���B��ς悢�ł��B����ɓ��M�������̂�GATE�ł��B��{�I

�Ȑݒ肪���܂��̂��A���Ȃ�C�����悭�g�p�ł��܂��B�R���s���[�^���j�^�̐^

��O�Ŏd�����Ă��Ă��悢�����Ƀm�C�Y���������Ă���܂��B����͖{���̃R��

�v�Ƃ������Ƃ𗣂�Ă��g���r���L�邩������܂���B

�����߂�����1��ł��B

��LINE6 Crunchtone Overdrive

����ɂ�3��ނ̉��F���p�ӂ���Ă��܂��B���ꂼ��̉��F�̃��f�����O���ɂ�

���Ă̓}�j���A�������Ă��������B�f�W�^���̘c�݂��͎̂g���l�̍D�݂ɂ����

�傫���]����������܂��B�l�l�͌����ăI�[���}�C�e�B�[�Ƃ͎v���܂��A

�g�p�V�[���ɂ���Ă͑��݉��l������悤�Ɏv���Ă܂��B�����������Ӗ��ł���

�͂悭�o���Ă���Ǝv���܂��B�c�݂��グ�Ă������Ƃ��̖\����Ƃ����܂��Ȃ�

�v���܂����BGATE��OFF��1��2�Ńv���Z�b�g�̑I�������ł��B�R���v�ɍ̗p���ꂽ

�悤�ȘA���ςł��悩�����̂��ȂƎv���܂����A�����������Ȃ�������L���

�ł��傤�BGATE�̃v���Z�b�g�̐ݒ�͖l�̊��ł͓K�Ɏv���܂����B

��LINE6 UberMetal Distortion

��{�I�Ȍ`�̓I�[�o�[�h���C�u�Ɠ��l�ł����A����Ƀ~�b�h�����W�̃R���g���[��

��������Ă��܂��B

�g�����Ƃ��Ă͂����̂Ƃ��낪�̂ɂȂ邩������܂���B�c�ݕ��͑S���u���v��

���̂��Ǝv���܂��B�Ђǂ��c��ł��������蕷�����镔�����L��Ƃ����悤�ȁA

�܂��ɍD�݂ɍ��E����镔���ł��B�D�݂̔@�����킸�A�d���ł͌��\�g�����

�̉���������܂���B

��LINE6 TapTremolo

���[�h��3��ނ���g�������}�V���ł��B�I�v�`�J���ƃo�C�A�X�̍�����������

�`�ŏo�����Ɠ��h���Ă��܂��܂��B

�e�������ɔ�������peek�̃R���g���[���͓�ꂪ�K�v�ł������Ȃ�L���ł��B

�t�b�g�X�C�b�`�͌y�����Ƃ��Ƌ������Ƃ��ŁA���ꂼ��tap�ƃG�t�F�N�g

��on-off�ł��B�������ꂪ�K�v��������܂���B

��LINE6 Space Chorus

�����3���[�h�̃R�[���X�ł��BTri�R�[���X�ƃ��B�u���[�g�͂��Ȃ�D���ł��B

�t�b�g�X�C�b�`�̓g�������Ɠ��l�ł��B

��LINE6 EchoPark Delay

������➑̂ɐ������̋@�\�荞�f�B���C�ł��B��{�I�ɂ���܂ł�LINE6

�̃f�B���C���̂����^�ɂ����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���ɏ������Ƃ͂���܂���B

���܂ł̂��̂��g�������Ƃ��L��A���̈�a���������ł��傤�B

�t�b�g�X�C�b�`�͏�L�Ɠ��l�ł��B

�ȏ�LINE6��6�@��ł����A�������ɑ�ϗ��h�ȏo�����Ǝv���܂��B�_�C�L���X�g

�{�f�B�����ɏd���Ƃ���͕]�����������_��������܂���B�d�r�Ɋւ��ẮA

������Ɩ������Ǝv���܂��B�d���A�_�v�^�͕K�{�ł��B���������d�͂������̂ŁA

�����Ȃ��Ƃ��ɂ́A�d���e�ʂ��悭�l���������悢�Ǝv���܂��B

�A�_�v�^�W���b�N�����{�d�l�ɂȂ��Ă���̂Ŏg���₷���ł��B

�ȏ�ȒP�ł������|�[�g�����Ă��������܂����B

(2004.12.25)

��back to top

�@

����I�u���b�W�����ɂ��Ă̍l�@�i�����Łj

�@�u���b�W�ʒu�̒����ɂ��Ė{�Ғ��ɏ����܂������A�����܂œK�ɐv����

���y���O��ɂ��Ă��邽�߁A���炩�̕s�������y��łǂ����Ă悢���킩

��Ȃ��A�Ƃ������ւ������������������܂��B�����ŁA����́A������I��

�u���b�W�����ɂ��ď����Ă݂܂��B

�@�i�b�g�ʒu���̐v�������ꍇ�A�u�P���ɃI�N�^�[�u�����v����Ɣߌ��I�Ȃ�

�ƂɂȂ�A�Ɩ{�Ғ��ɏ����܂����B�u�I�N�^�[�u�����v�Ƃ������������̂��̂�

������������̂Ȃ̂Łu�u���b�W�����v�ƌ��������Ă����܂��B�J���ƃI�N�^�[�u

������킹��Ƃ����̂��ΓI�ȏ����ɂ���ƁA�͂Ȃ͂��s���������Ȃ邱�Ƃ�

���邩��ł��B�i�b�g�ʒu�����K�łȂ��M�^�[�ł�����������������ƊJ����

�I�N�^�[�u�ゾ���������Ă��āA���̂Q�O�ӏ����炢�͋����Ă���Ƃ�����Ԃ�

�Ȃ�܂��B�i�M�^�[�S�̂ł͂P�Q�ӏ����������Ă��Ă���ȊO�̂P�Q�O�ӏ�����

������������j

�@�����ł�����x�u���b�W�����̖{���̖������悭�l����Ƃ�����I�ȕ��@��

������܂��B����́A�i�b�g�̈ʒu���ǂ��ł����P�t���b�g����ŏI�t���b�g

�܂ł𗘗p���āA�K�ȃu���b�W�ʒu����肾�����Ƃ������̂ł��B���̖���

���Y�݂̕��͐��������������B

�����l�b�N���܂������Ɂ���

�@�܂��l�b�N���ł��邾���܂������ɂ��܂��B���̌��ɂ��Ă̍l�@�͖{�҂��Q

�Ƃ��Ă��������B���ꂮ������������Ȃ��悤�ɁB

�����J�|���g������

�@��P�t���b�g�ɃJ�|�����܂��B����ŊJ���̃s�b�`�����킹�Ă��������B�J�|

�����̂Ƃ���蔼����ł��킹�邱�ƂɂȂ�܂��B�J�|�̂����Ō�������ɂ���

���킹�Â炢��������܂��A��������Ԃ����ł��̂ʼn䖝���Ă��������B

�@�J��������������Ƀn�C�|�W�V�������`�F�b�N���܂��B�������e���Ǝv����

�����Ƃ������t���b�g�ʼn������āA���ꂪ�������s�b�`�ɂȂ�悤�Ƀu���b�W�ʒu

�����܂��B�I�N�^�[�u��ō��킹��A���̏ꍇ�͑�P�R�t���b�g�ɂȂ�܂����A

����ł��ܘ_���܂��܂���B�ǂ��ō��킹�Ă��A��Ƃ̂��₷���������ς����x

�ŁA�ŏI�I�Ȍ��ʂ͓����ɂȂ�͂��ł��B

�@�P�J�|�̂܂܊J���ƃn�C�|�W�V�����̃s�b�`���`�F�b�N����B����̌J��Ԃ��ł��B

�@�S���̌������킹����A�P�J�|�̂܂܂��ׂẴ|�W�V�����̃s�b�`���m�F����

�݂܂��傤�B�l�b�N�̏�Ԃɂ����܂����A�قƂ�ǂ̏ꍇ���Ȃ�ǂ���ԂɂȂ�

�Ă���͂��ł��B����Ŕ[���ł����ԂɂȂ��Ă�����ɐi�݂܂��B

�@�����t���b�g�ɂ���đ啝�Ȃ��������悤�Ȃ猴����Njy���Ă��������B

�����덷�������ł���Ȃ�u���b�W�ʒu���ق�̂킸���������đS�̓I�Ȃ��

���ŏ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă��������B

�����J�|���͂����ă`���[�j���O���遖��

�@�J�|���͂����܂��B����Ń`���[�j���O����킯�ł��B������Ɩʓ|�ł����A

��P�t���b�g���T�t���b�g�ȂǔC�ӂ̃|�W�V�����Ō�������������Ԃōs�Ȃ�

�܂��B

�@�����̎d��������Ńs�b�`�̂�����ł邩������܂��A�P���ň��肷

��悤�ɂȂ�܂��B�����̊����͂����܂ŋȂ�e���Ƃ��̗͂ƕ�������{�ɂȂ�

�Ǝv���܂��B

�@�`���[�j���O���ł��܂�����A�܂��S�t���b�g���`�F�b�N���Ă݂Ă��������B

�������ł��傤���H�����K�v�Ȃ�A�u���b�W�ʒu�̔������s���Ă��������B

�@���̒��������܂������ƊJ���̂Ƃ��ȊO�̂��ׂẴt���b�g�Ŗ����ł���͈�

�ɓ���܂��B�܂肷�ׂẲ��̂����J���̂U�ӏ��ȊO�͑S�ėǂ���ԂɂȂ��

���ł��B�{���́u�u���b�W�����v�͂��̂��߂ɂ���̂ł��B

�@����ŁA�J�����������ǂ����̓i�b�g���K�ɐv����Ă��邩�ǂ����ɂ�������

���܂��B�l���{�҂ŏ����Ă���悤�Ȑv�����Ă���ΊJ�����ܘ_�����͂��ł��B

�@�ł́A���̂܂܊J���̃s�b�`���m�F���Ă݂Ă��������B���������ɋ���������

�Ƃ���A���ꂪ�i�b�g�ʒu�s�ǁA�i�b�g�`��s�ǁA�i�b�g���s�ǂɂ��s�b�`

���Ȃ̂ł��B���̍�������Ƃ������Ƃ́A������u�I�N�^�[�u�����v�̕��@��

�`�F�b�N����ƁA�u�I�N�^�[�u�����v�������Ă���Ƃ������ʂ��ł邱�Ƃɂ���

��܂��B

�@������������Ȃ��ł��������B���́u�i�b�g�v�ɂ���킯�ŁA�u�u���b�W�v��

�K�ɒ�������Ă��܂��B�u�u���b�W�����v�͂��łɈׂ��ꂽ�̂ł��B���ׂ�

��Ƃ̓i�b�g�����Ȃ̂ł��B

�@���̂����肪�@

�o�@�P���ȁu�I�N�^�[�u�����v�Ƃ����������͌�����܂ށ@�p

�@�Ɩl���v���䂦��ł�����܂��B

�@�u�I�N�^�[�u�����v�̓`���[�j���O���[�^�[�Ȃǂ���ʓI����Ȃ����A

�I�N�^�[�u�W���Q�l�Ɂu�u���b�W�����v���Ă������Ƃ̖��c���Ǝv���Ă��܂��B

�������ۂ̎g�p�́H����

�@�O���ł̊J���̃s�b�`�덷���L�����Ă��������B���ۂ̎g�p���ɂ͊J��������

�덷�ɍ��킹�ă`���[�j���O����킯�ł��B����ŊJ���ȊO�͑S�Ă������Ƃɂ�

��܂��B

�@���邢�͖ʓ|�łȂ���`���[�j���O���₷���|�W�V�����ʼn������ă`���[�j���O

���Ă��������B����ł��J���ȊO�͑S�Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@�J��Ԃ��܂����A���̏�ԂŃi�b�g���K�ł���A�J���̃s�b�`����������

��͂��ł��B

�������ӓ_����

�@���p��S�����Ȃ��Ƃ͎v���Ă܂����A�����Ɍ����Ɩ�肪�Ȃ��킯�ł͂���

�܂���B����ɋC���������́A�l�̍l���̗v�_���\���ɗ������ꂽ���ł��傤

����A������ƍH�v���Ď����Ă݂Ă��������B

�`�`�`�قȂ����A�v���[�`�ł̒����`�`�`

�@��L�̕��@�́A�ŏI�I�ɁA�J���͖������āA���������ʒu�Ńu���b�W��������

�Ă����A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�܂���B����������ƊȒP�ɍs�����Ƃ͏o���Ȃ�

�̂ł��傤���B

�@������ƌ�����ς��Ă݂�ƁA�u���b�W�����͑S�̂̃s�b�`�X���A���Ȃ킿���[

�|�W�V��������n�C�|�W�V�����ɂ����Ēe���Ă������Ƃ��A����t���b�g��

�Ă������V���[�v���Ă���������Ƃ��W���X�g�Ȃ̂��A�Ƃ����u�X���v����

����̂��Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�W���X�g�̂Ƃ��A�u���b�W�ʒu�͓K���ł����

�������Ƃ��o���܂��B

�@�菇�͎��̒ʂ�ł��B

�i�P�j���[�|�W�V�����̂ǂ������������ăs�b�`�����܂��B

�i�Q�j�n�C�|�W�V�����̂ǂ������������ăs�b�`�����܂��B

�i�R�j���[�|�W�V�������n�C�|�W�V�����̂ق����t���b�g���Ă���Ƃ�

�@�@�@�u���b�W�T�h����O�i�l�b�N���j�ɏo���܂��B

�i�S�j���[�|�W�V�������n�C�|�W�V�����̂ق����V���[�v���Ă���Ƃ�

�@�@�@�u���b�W�T�h�������ɉ����܂��B

�i�T�j���[�|�W�V��������n�C�|�W�V�����܂Ńs�b�`���m�F���āu�X���v�����܂��B

�@�@�@����V���[�v������t���b�g�����肵�Ȃ����Ƃ��m�F���Ă��������B

�@�@�@���ꂪ�n�j�ł���u���b�W�����͊����ł��B

�i�U�j�`���[�j���O���ĊJ���Ɖ����̂Ƃ��Ƃ̃s�b�`�W�����܂��B�����Y����

�@�@�@����A���ꂪ�i�b�g�̖��ɂ����̂ł��B

(2004.5.16)

��back to top

�@

�ŋߎ���������

�`�`�`�`�k�h�m�m�̃P�[�u���`�`�`�`

�����I�[�f�B�I���i������Ă���X�R�b�g�����h�̂k�h�m�m�̃C���^�[�R�l�N�^�[

�P�[�u�����R��ށA�M�^�[�p�̃P�[�u���Ƃ��Ď����܂����B�A���o�����X�Q��A

�o�����X�p�P��ł��B

���@�u���b�N �i�A���o�����X�j

������ƍאg�ŏ_�炩���A�����y�ȃP�[�u���ł��B�V�[���h�̖Ԑ��̓V��

�v���ŁA���������I�[�\�h�b�N�X�ȍ\���ł��B�R���̂��̂Ƀm�C�g���b�N�̃v��

�O�����Ď����Ă݂܂����B

�֒����Ȃ��A��r�I�f���Ȉ�ۂł����A����Ƀs�[�N�����銴���ŁA�L���L����

�Ă��܂��B�������A�\��Ă���ƌ����قǂ̂��̂ł͂���܂���B�V���O���s�b

�N�A�b�v�Ŏg�p���Ă݂�ƁA�c�݊��̂�������V���O���R�C���̉���L���ɂ���

�悤�ŁA�Ȃ����M�^�[�̓������悭�����o�����������܂����B���i���������

�ɂ͎g�������ł��B�i�蔄��P�����P�T�O�O�j

�v�d�a�ŃI�[�f�B�I�t�@���̕]�������Ă݂�ƁA���Ȃ�D�ӓI�Ɍ���Ă��܂��B

�Ód�e�ʂ́A�P��������X�P�o���ł����B�i�v���O���ő��肵�āA�P��������

�̐��l�����߂����̂ł��B����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������j

���@�V���o�[�@�i�A���o�����X�j

������Ƒ��߂ł������������G�͏_�炩���ł��B��F�̔핢�ŁA�c�����P�{��

�Q�d�̖Ԑ��V�[���h�Ƃ����\���ł��B�R���̂��̂ɃX�C�b�`�N���t�g�̃v���O��

���Ď����܂����B

��ϑf���ŁA���������L��܂��B�u���b�N�ɗL�����s�[�N�͊����܂���ł����B

������ƒe���ł͂��ƂȂ��������Ă��܂���������܂���B���A���낢��ȃM�^�[

�Ŏ����Ă݂�ƁA���̓��������D�܂������̂Ɏv���Ă��܂����B�d�S�͏������

�Ɋ����܂����y�����邱�Ƃ͖����A�ȑO�����p�d�c�������u���Ƃȁv�ɂ���

���������܂��B���i�͐蔄��P�����T�O�O�O�ł��B

�Ód�e�ʂ́A�P��������W�X�o���ł��B

���@�V���o�[�@�i�o�����X�j

�O�`���@�͏�L�̃A���o�����X�ƂقƂ�Ǔ����ł��B���������G�͏���������

�ł��B��F�̔핢�Őc�����Q�{�ƁA���V�[���h�A�Ԑ��V�[���h�Ƃ����\���ŁA�A

���o�����X�P�[�u���Ƃ͂��Ȃ����Ă��܂��B�≏�̂��f�ނ��قȂ��Ă���悤

�ŁA�������͎��Ă��Ă��A���҂͑S���ʂ̍l�����ō��ꂽ�P�[�u�����ƌ�����

�Ǝv���܂��B�R���̂��̂Ƀm�C�g���b�N�̃v���O�����Ď����܂����B�V�[���h

�̓��[�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɃP�[�u���̕Б������Ńv���O�ɐڑ����A�z�b�g�E�R�[

���h�E�V�[���h�Ƃ����`�ł��B

�k�h�m�m�̃P�[�u���ɂ͖���Ă��āA�����\����̕��������L��̂�����

��܂��A�ڍׂ͂킩��܂���B�ڑ��͈ꉞ���̕����d���A�V�[���h�̓A

���v���ŃA�[�X�ɗ����Ă��܂��B

���̓V���o�[�̃A���o�����X�P�[�u���Ɏ��Ă��ē������������I�ł��B����ɒ�

��̏[�������D�܂������̂ŁA�͊����D���ł��B�M�^�[�p�Ƃ��čl����ƁA�R��

�ނ̒��ŁA���ꂪ������D����������܂���B���i�͐蔄��P�����T�O�O�O

�ł��B

�Ód�e�ʂ́A����̍\���Ńv���O��������ԂŌv�����āA�P��������P�U�Q�o��

�ł����B

�k�h�m�m�̃P�[�u���́A�S�̓I�ɑ�ύD�܂������̂ł����B�s�v�c�Ȃ��ƂɃC�M

���X�̃P�[�u���̓��[�J�[������Ă��A�ǂ���������ۂ��L��悤�Ɏv���܂����B

�������ɉe���������Ď����悤�ȉ�����Njy���Ă��܂��̂ł��傤���B

�`�`�`�u�n�w�@�s�n�m�d�@�k�`�a�@�r�d�`�`�`

�u�n�w�̃A���v�ɍ̗p���ꂽ�`���[�u���g�����v���A���v�̐V�^�ł��B

�r���g�C���̃A���v���o�āA���Ƀf�X�N�g�b�v�^�C�v�A�����Ă��̃t���A�[�^�C

�v�Ƃ����킯�ł��B

�V�^���ł邽�тɉ��ǂ���������̂ł��傤���E�E�E

���̂Ƃ���A���̃t���A�[�^�C�v��������D���ł��B

��ς킩��₷���A�����I�ȑ��삪�ł��A�������قƂ�ǕK�v�Ƃ��܂���B

�y�_�����Q�{���Ă���͖̂{���ɕ֗��ł��ˁB

���͂��̐��i����啝�ɕω������悤�Ɏv���܂��B�ȑO��������̃V���[�Y�͂�

�Ă��D�������Ă��̂ł����A����ɗǂ��Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�ǂ��Ȃ����v�Ƃ������Ƃ̓��e�ł����A�V�~�����[�V�������Ă���A���v�^�C

�v���ɂ悭���Ă���Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�����Ɗ�{�I�Ȏ����A�M�^���X

�g�̈ӎu�Əo���Ƃ̊֘A���ƂĂ��ǂ��Ȃ����悤�Ɏv����̂ł��B�i�e�����Ǝv

���^�b�`�Əo�Ă��鉹�̗��������Ȃ��Ƃ������Ƃł��j

�l�����h���M������^�M�^���X�g�Ƃ̈ӌ������ł��A���̓_�͊m�F�������Ă��܂��B

���i�I�ɂ��[���ł�����̂Ȃ̂ŁA���ꂩ��V�~�����[�V�������̂���肵�悤

�Ǝv���Ă�����ɂ͖��킸�����߂ł�����̂̂ЂƂł��B

(2004.05.05)

��back to top

�@

�ǎ҂̐�����5�@��������

����������uFCON�v�ɂ��Ẵ��|�[�g���܂����̂ŏЉ���Ē����܂��B

������������������������������������������������������������������������

�w Fcon �x�Ƃ́H

���p�@�r��

�˂��A�{���g�p���t�����͈��艻��

���u���́v�Ƃ������t�ɓ���݂̂Ȃ��������������m��܂��A

�@�u�g���X���b�h�������ς�́v�ƍl���č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B

�����@����

�������̂˂��ʁA���ʂ̊E�ʂł̖��C�`�Ԃ����͈��艻�����ɂ�萧�䂵�A

�@�g���N�W���̕ϓ���}�����邱�Ƃɂ��A�����̂ɐ����鎲�͂����艻�����܂��B

���g���N�W���̕ϓ��W�����}�V�����ɑ��ő�P�^�T�B

���ɂݓ����̓}�V�����Ɠ����ȏ�B

�����x�ω��ɂ��g���N�W���̕ϓ������Ȃ��B

�ڂ����͊������ �������쏊�̃T�C�g�ց@

http://www.tohnichi.co.jp/

���̂e�b�n�m���g���X���b�h�̃A�W���X�g�i�b�g�Ɏg���Ă݂܂����̂ŁA

���̊��z���F����ɂ��m�点�������Ǝv���܂��B����̓l�b�g������

�����ȉt�̂ł����A�@����肪���X���ł�����w�ɒ��ڂ���

�h��悤�Ȏg�����͂����߂ł��܂���B�i���[�J�[�ɂ������t����

�ꍇ�͑䏊�p�N�����U�[�Ő���Ăق����Ƃ̂��Ƃł����j

���l�W�R�̓N���[���ȏ�ԂɁ�

�܂��M�^�[�̃l�W�Ɍ������b���ł͂���܂��A�e�b�n�m���g���O��

�l�W�R���ڐG�ʂ͂ł��邾���N���[���ȏ�Ԃɂ���K�v������܂��B

�i�����M�^�[���y�C���g�̃J�X�Ȃǂ��c���Ă��鎖�͒���������܂���ˁj

�l�W�R�����߂Ȃ����x�ɁA�������i�ʼn�����������Ă����܂��B

�܂��A�W���X�g�i�b�g�̐ڐG�ʂɂ͐[���L�Y���t���Ă��鎖�������

�v���܂����A�\�߃��X���E�y�[�p�[�����g���ďC�������Ă����܂��B

���R�ł����S�����c���Ă��Ă͈Ӗ�������܂���A���̏ꍇ��

�s���Z�b�g�Ɋ������E�G�X�ɃA���R�[�������Đ���@���܂����B

�����b�h�ɂ��u�`���[�j���O�v�̊ϓ_����

�l�W�R�Ɉٕ������܂��Ă���ꍇ�A���C�������ŏW�����ău���[�L��

�|��������ԂƂȂ�A���ꂪ���͂̔�����s����ɂ��ăg���X���b�h��

�����������Ă��܂��܂��B�g���X���b�h�ɂ��u�`���[�j���O�v����Ƃ���

�ϓ_������A���̕����̓}�V���w�b�h�ɂ�����܂���������ƐT�d��

�P�A������Ă��悢�͂��ł��B

���u�����Ƃ肵���v���G��

�i�b�g�������|���炸�ɉ�鎖���m���߂Ă���A���悢��e�b�n�m��h��

�܂����A�l�W�R�����łȂ��������C�͂�����ʂɂ��K���h��܂��B

�y�����ߍ���ł݂�Ɓu�����Ƃ肵���v���ߖ�������܂��B����ł��ĕς�

�������y�߂��邱�Ƃ�����܂���B�l�b�N�̏�Ԃ����Ȃ���̖{���߂�

����ƁA�]���̃J�b�N���ƃu���[�L���|����悤�ȁu�������v���G����A

������ŃW�����Ǝ~�߂���u�����Ƃ肵���v�C�C���G�ɕς��܂����B

�����K�Ȓ�����Ɓ�

����Œ������l�߂̒i�K�ɂ���u���ߑ���Ȃ����ɂ߉߂��v�̃W�����}

����J������āA���ɉ��K�Ȓ�����Ƃ��ł��܂����B���̎����ɂ��Ȃ��

���A���̓x�[�X�̒������ɍ����Ȃo�a�̃I�t�Z�b�g�h���C�o�[�̐��

�܂��Ă��܂������Ƃ�����A���N�g���X���b�h�������|�ǂ̃g���E�}�ɉՂ܂�

�Ă��܂������A���̂e�b�n�m�Əo����Đ��ɍ������邱�Ƃ��o�����̂ł��B

�{�g���P�{�łX�O�O�~���x�ł�����A�F��������Ўg���Ă݂ĉ������B

�����߂͑S���̃A�X�g���v���_�N�c�ŁB

http://www.astro-p.co.jp/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

��������傳��̃v���t�B�[���i�����g�̏������݂ł��j

�P�X�U�T�N�@��ʌ�����s�ɐ��܂��

���{�M�^�[����w�@����̏A�E��̓J�M��

���݂͉�Ћ߂̐[�違�T�����y�A�}��

��N��Ƀv���f�r���[��ڎw���Ă���H�炵��

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

������������������������������������������������������������������������

���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������

�肦��ƍK���ł��B

(2004.02.05)

��back to top

�@

Aleatorik�戵������

Aleatorik�@Proto�̃v���[���g����͒��ߐ�܂����B�����̂����傠�肪�Ƃ�

�������܂��B

�ȉ��͎戵�������Ƃ��ď��������̂ł����A�����̎Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv��

�f�ڂ����Ă��������܂��B

������������������������������������������������������������������������

Aleatorik�ɂ��Ă̓�O�̎����@�@By�@���c�m

Aleatorik�uOperation�P�v�uOperation�Q�v�uOperation�R�v�uOperation�S�v��

���肵�Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B

�c�܂��Ă����Ɉ������܂Ȃ��A�|�[���ƑO�ɏo�Ă��鉹��ڎw���Đv���삵��

�����B

���ہA���̃��[�J�[�̘c�ݕ��Ɣ�r���āA�������x���Ȃ�A��苭�����݊���

�O�ɏo�Ă���悤�Ɋ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�A���v�ɐڑ����Ă̎g�p�͖ܘ_�A���Ƀv���c�[���Y���Ń��C���Ř^��Ƃ��ɂ��A

�傢�ɈЗ͂����Ă��܂��B���Ƀv���~���[�W�V�����̊F�l�����ς��D�]��

���������Ă���܂��B

�ȒP�ł����AAleatorik�ɂ��āA�������̎������L���Ă����܂��B�����̎Q�l

�ɂ��Ă���������K���ł��B

�i�P�j�R���g���[��

| ���u�@ | ���H�����[���@�@�@�@�@ | �G�t�F�N�^�[����̏o�͂̑傫�������܂��B |

| ���s�@ | �g�[���R���g���[�� | ���ɉƒቹ����������A�E�ɉƍ�����

��������܂��B |

| ���c�@ | �h���C�u | �c�ݕ������܂��B�y��̏o�͂̑召��

����Đݒ�ʒu�͕ς��܂��B��ʓI�Ɍ����āA

�h���C�u�͂��������Ȃ��ق�������ł��B

�������\�ꂽ������]�ޏꍇ�͂��̌���ł͂���܂���B |

�͂��߂Ďg���ꍇ�́A�Ƃ肠�����g�[���ƃh���C�u�̃m�u��^��ɂ��āA�u���R��

���炢�ɂ��Ă����ĉ��F�̊������Ă��������B���Ƃ͊�]�̉��ɂȂ�悤�ɁA

�e�m�u���Ă݂Ă��������B

| �uOperation�P�v | �u�[�X�^�[�v���X�ł��B�h���C�u��������ƃ\�t�g�Șc�݂��t������܂��B |

| �uOperation�Q�v | ��r�I�f���Șc�݂��������I�[�o�[�h���C�u�I�Ȃ��̂ł��B������Əa�߂Ȋ��G

�ł��B�R�[�h�e���ł����܂����Ȃ��̂ŁA�g���₷���Ǝv���܂��B |

| �uOperation�R�v | �h���C�u�̐ݒ�ł������̐��i�̘c�݂���悤�ɍl�������̂ł��B

�c�ݕ��͑f���Ȃ��̂���A���G�Ȃ��̂܂ŁA�A���I�ɕω����܂��B

���܂�c�܂Ȃ��ݒ�ɂ��ăv���A���v�I�ɂ��g���܂��B���̎g�����̓x�[�X�v��

�C���[�ɍD�]�ł��B

|

| �uOperation�S�v | ������t�@�Y�I�Ȃ��̂ł��B�\�ꂽ�c�ݕ��ƁA�����̂ނ悤�ȃt���[�Y�̋N��

�������I�ł��B

�M�^�[�̏o�͂̑傫���ɂ����܂����A�h���C�u�͍ŏ�����^�ギ�炢�܂ł̔�

�͂������߂ł��B����ȏ�̐ݒ�͓���p�r�ɑΉ��ł���悤�ɕ�������������

�̂ł��B |

(��)���U���ɂ����悤�ɍl���Ă��܂����A�c��u���グ������Ɣ��U����ꍇ��

�L�邩������܂���B����Ȍ��ʂ��˂炤�Ƃ��ȊO�͔��U���Ȃ��͈͂ł��g���������B

�i�Q�j�A�_�v�^�[�W���b�N

��ʓI�ȂX�u�̂`�b�[�c�b�A�_�v�^�[��ڑ��ł��܂��B�O�����v���X�A�������}

�C�i�X�ł��B

�������A�A�_�v�^�[�ɂ���ē����Ԃ��傫���قȂ�\��������܂��̂ŁA�o

����O�O�U�o���d�r���g�p���邱�Ƃ������߂������܂��B�d�͏���͔��ɏ�

�Ȃ��ł��B�����ŁA�悭����f�B�X�g�[�V������I�[�o�[�h���C�u�̂T���̈ꂮ

�炢�ł��B���ɑ����̃o���c�L���������Ƃ��Ă��A�d�r�͑�ϒ���������Ǝv��

�܂��B

�d�r�̏ꍇ�A�C���v�b�g�W���b�N���d���X�C�b�`�ɂȂ��Ă��܂��B���m�v���O��

�ڑ����邱�ƂŁA�d�����n�m�ɂȂ�܂��B�A�_�v�^�[��ڑ����Ă���Ƃ��͂���

�X�C�b�`���o�C�p�X����܂��̂ŁA��ɓd���n�m�ɂȂ�܂��B

�i�R�j�ڑ�

�h�m�ɃM�^�[��x�[�X�Ȃǂ̊y����Ȃ��܂��B�n�t�s�ɃA���v��A���C������

�c�h�Ȃǂ��Ȃ��܂��B�ڑ�����P�[�u���̃v���O�̉��������āA��ɗǍD��

�ڑ���Ԃ��ۂ����悤�ɂ��Ă��������B���ɉ��炩�̃m�C�Y����������ꍇ�A

�܂����Ƀv���O�̐��|�����Ă݂Ă��������B

�i�S�j�t�b�g�X�C�b�`

��{�I�ɂR�o�c�s���g���āA�g�D���[�o�C�p�X�ɂ��Ă܂��B�R�o�c�s�d�l�ł�

�G�t�F�N�g�n�e�e���ɃG�t�F�N�g���̓��͂��n�o�d�m�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ�R��

�A�[�X�ɗ����Ă��܂��B�M�����C���̐ړ_���͂Q��H���ł��B

�ꍇ�ɂ���Ăc�o�c�s�Ńg�D���[�o�C�p�X�E�v���X�e�d�s�[�k�d�c��A�c�o�c�s

�œ��̓p���������̗p���Ă��܂��B

�e�d�s�[�k�d�c��H �́A�G�t�F�N�g�n�e�e�̂Ƃ��͂n�t�s�̉�H�ɐڑ�����ď���

���A�n�m�̂Ƃ��͉�H����͂Ȃ���ē_�����܂��B�����̏�ԂƂ����̎��g�p

����Ă���M�����C���Ƃ͓Ɨ����Ă��܂�����A�e�����قƂ�ǂ���܂���B

�g�D���[�o�C�p�X�ŐM�����C���̐ړ_���͂Q��H���ł��B

���̓p�������̂��̂̓G�t�F�N�g�̓��͂���ɐM�����C���ɂԂ牺�����Ă��܂��B

�������A�C���s�[�_���X�����߂ɐݒ肵�Ă��邽�߁A�G�t�F�N�g�n�e�e�����e��

�����Ȃ��Ǝv���܂��B�M�����C���̐ړ_���͂P��H���ł��B����Ӗ��A�L���ȕ�

���������āA�l�l�͎̂Ă������v���Ă܂��B

�i��̑O�̃G�t�F�N�^�[�ɂ͓��̓C���s�[�_���X�����ɒႢ���̂�芷����

�H�ɖ�肪������̂������A�g�D���[�o�C�p�X�ւ̉������K�{�Ǝv����

���̂�����܂��B�j

���ꂼ��g�p�X�C�b�`�̉�����ړ_���̉e���������āA�ǂꂪ�x�X�g�Ƃ͌����

�ł��B�g�����̍D�݂ɂ����܂����A���ۂɎ����Ă�����đI��ł��������ق�

�����悤�Ɏv���Ă��܂��B

�i�T�j�p�[�c�Ɖ�H

�l�������̂���ɓ����p�[�c���H�Ƃ͌���܂���B���̎�����ł������̂�A

����v�f�ŕύX���Ă���ꍇ������܂��B��{�I�ȍl�����Ƃ��āu��_���v��

����Ă���悤�Ȃ��ł��B�ł�����A���ۂɖڂ̑O�ɂ�����̂Ŕ��f����

����������������܂���B������ǂ�ǂW�E���ǂ���Ă����\��������܂��B

Aleatorik�i�u���R����e�F����v�Ƃ����悤�ȈӖ��ł����j�̖��O�ɖƂ��āA

����������������A�Ǝv���܂��B

���܂̂Ƃ���JACK,FOOTSW,��CRYO�������������̂����C���Ŏg�p���Ă��܂��B

�i�ꕔ�̓��ʂȕ��ɂ͂���ȊO�̕����g�p���Ă��܂����B�j

�i�U�j�z��

�z���ނ́A�g�[�����Ⴄ���̂��������g�ݍ��킹�Ďg���Ă��܂��BCRYO������

�{�����m�[�U���G���N�g���b�N1976�̕������C���Ŏg�p���āA����ɓK�ނƎv��

��铺�����W��g�ݍ��킹�Ă��܂��B��ϖʓ|�ł����A�ꕔ�̔z���͐��ނ�

�p�������Ŏg�p���Ă��܂��B�e�z���ނ͍�����肵�ē���ł��邩�ǂ����s����

�����Ƃ肠�����͌���̑g�ݍ��킹�ł�������ł��B

�e�z���E�p�[�c�̑��Ȃǂ͏o�������[�q�ɃK�b�`�������āA�n���_�͂����

�ێ�����Ƃ����ړI�����Ɏg�p���Ă��銴���ł��B

���Ԃ�������A�����������܂�������Ȃ��A���Ƃ���̃p�[�c�̌�������ύ���

�ł����A�������邱�Ƃŗǂ����ʂ���悤�ȋC�����Ă��܂��B

�e�n���_�t�����͐�ĕی�̈Ӗ��Ńy�C���g���Ă��܂��B

�i�V�j�A����

Aleatorik�ł͕ۏ؊��Ԃ͓��ɐ݂��Ă��܂���B�l�l�ʼn�����ۏ���Ƃ���

�̂͑�ϓ���ł��B������[�����ē��肵�Ă��������A�Ƃ����̂���{�ł��B

����������������K���ł��B

�̏�C�����Ɋւ��Ă͂������グ�̊y��X�A�܂���

HUMAN GEAR

Voice 81-3-5450-6178

FAX 81-3-5450-8939

http://www2.gol.com/users/yagi/

�ɃA�N�Z�X���Ă��������B

���Օi�̕s�ǂɂ��Ă͗L���ƂȂ�܂��B

�Ȃ��A�^�G�t�F�N�^�[���[�J�[�ł̌̏�C���̂W�O���ȏ�́A���Ղ����d�r�̎�

��ւ��������ł��B�̏Ⴉ�ȂƋ^������A�d�r�̃`�F�b�N�����Ă݂�̂��ǂ���

���ł��B

���ɑ����̏��FOOTSW�̕s�ǂł��B����͓��݂��Ďg�p���镔���Ȃ̂Œv����

�Ȃ���������܂���B

�����Ƌ@�B�I�ɋ������i���o�ꂵ�Ă���悢�̂ł����E�E�E

���ӌ��₲��]�A���̑������z���̂��A�������������ꍇ��

jterada@air.linkclub.or.jp

�ɂ��肢�������܂��B

�܂��A�M�^�[������s�b�N�A�P�[�u���A�n���_�ȂǂɊւ������

http://www.geocities.co.jp/MusicStar/7571/

�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B����A�N�Z�X���Ă��������B

����Ƃ���낵�����肢�\���グ�܂��B

������������������������������������������������������������������������

(2004.02.01)

��back to top

�@

Aleatorik�ɂ��āi�v���[���g�̕�W�͏I�����Ă��܂��j

�x����Ȃ���A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N����낵�����肢�������܂��B

�C�����P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X���z���Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

�����ŁA�P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X���L�O���ăv���[���g���l���܂����B

���

�q���[�}���M���̔�����A�u�G�t�F�N�^�[������Ă݂Ȃ����v�Ƃ����߂��L��܂����B

���͖l�̓o���h������������G�t�F�N�^�[�����삵�Ă��܂����B���ꂱ��R�T�N�O�̂��Ƃł��B

���ꂩ��y�탁�[�J�[�ɓ����ăG�t�F�N�^�[��A���v��M�^�[�̊��J�������Ă��܂����B

�l�h�w�d�q�ɂȂ��Ă�����������g�̌����̂��߂ɂ��낢��Ȃ��̂����삵�Ă��܂����B

������͂��̂�����̂��Ƃ�m���Ă��āA��ʂɎg���Ă��炦����̂�����Ă݂Ȃ���

�Ƃ������Ƃł����B

���삵�Ă݂�ƍK���ɂ��D�]�ŁA���Ƀv���~���[�W�V�����Ɏg���Ă��������Ă���܂��B

���i�͂��Ԃ�������

�q���[�}���M�����甭������܂��B���i���̑��A�ڂ�����

�q���[�}���M���̂g�o��A�G���L���������������������Ǝv���܂��B

���삷��͖̂l��l�ł��̂ŁA����ł��鐔�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B���P�T��O��ł��傤���B

�{�ƂƂ̌��ˍ����ŗ\���͂��܂���B

�u�����h����Aleatorik�Ƃ��܂����B���㉹�y�̗p��Łu���R����e�F����v�Ƃ����悤��

�Ӗ������ł��B�i�ꌹ�̓��e����Łu�T�C�R����U��v�Ƃ������Ƃ炵���ł��j

���삵���͎̂��̂S�@��ł��B

�uOperation�P�v�@�u�[�X�^�[�v���X�ł��B�h���C�u��������ƃ\�t�g�Șc�݂��t������܂��B

�uOperation�Q�v�@��r�I�f���Șc�݂��������I�[�o�[�h���C�u�I�Ȃ��̂ł��B������Əa�߂�

�@�@�@�@�@�@�@�@���G�ł��B�R�[�h�e���ł����܂����Ȃ��̂ŁA�g���₷���Ǝv���܂��B

�uOperation�R�v�@�h���C�u�̐ݒ�ł������̐��i�̘c�݂���悤�ɍl�������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�c�ݕ��͑f���Ȃ��̂���A���G�Ȃ��̂܂ŁA�A���I�ɕω����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���܂�c�܂Ȃ��ݒ�ɂ��ăv���A���v�I�ɂ��g���܂��B���̎g�����̓x�[�X�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�C���[�ɍD�]�ł��B

�uOperation�S�v�@������t�@�Y�I�Ȃ��̂ł��B�\�ꂽ�c�ݕ��ƁA�����̂ނ悤�ȃt���[�Y��

�@�@�@�@�@�@�@�@�N���������I�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�M�^�[�̏o�͂̑傫���ɂ����܂����A�h���C�u�͍ŏ�����^�ギ�炢�܂ł̔�

�@�@�@�@�@�@�@�@�͂������߂ł��B����ȏ�̐ݒ�͓���p�r�ɑΉ��ł���悤�ɕ�������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ł��B

�ŁA�P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X�L�O�Ƃ��āA����i���P��v���[���g�������Ǝv���܂��B

�uOperation�Q�v���܂��� �uOperation�R�v�̃v���g�^�C�v�̂ǂ��炩������]�ŁB

�s�̗\��i�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����A���i�̕������͗������Ă�����������̂��Ǝv���܂��B

�������

jterada@air.linkclub.or.jp�Ɂu�v���[���g����v�Ƃ����^�C�g���Ń��[�������������B

���I�łP���l�Ƀv���[���g�������܂��B���I���ꂽ���ɂ̓��[���ł��A�������グ�܂��B

���ߐ�͂Q�O�O�S�N�P���R�P���ł��B

�ł́@��낵�����肢�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�S�@�������@�@���c�m

(2004.01.16)

��back to top

�@

�ǎ҂̐�����4�@"S.T"����

�������@�n���_�̐����ɂ�鉹���ω��ɂ��ā@������

������������_�ŁA�Ƃ������ƂŃn���_�ɂ��Ă��m�点���܂��B

�ȑO�A�h�q���W�̐����̎d��������Ă�����������������܂����BF�Ќo�R��

���Ȃ�ł����i���Ǘ��ɂ͋�������A�A���Ƃ����������܂����B������

���݂�ƕi�����Ȃ��Ȃ��X�S�C���̂�����܂��B�d�q���n�[�l�X�̐�������

�Ȏd���ł��B

�����Ńn���_�d�����o�����̂ł������̕i�����݂�Ɣ��[���Ⴀ��܂���B�܂�

�قƂ�ǂ̍�Ƃ̓p�[�g�]�ƈ������̂ł������̎蒼���͌��ǎЈ�����邽��

�{�ȏ�̎�ԂƋZ�p���K�v�ɂȂ�܂��B�����������o��������܂����̂ł�����

�߂ĂP�O�N�o���܂�����d�̏C���͓�����Ȃ��Ă��܂��B

�͂̎�ނɂ���ĉ����̕ω�������A�A�Ƃ������Ȃ�ł����ǂ��ł��傤�B

�����̈Ⴂ��܂܂��t���b�N�X�̈Ⴂ������ׂ��ꂪ���������E����Ƃ�����

�͈ꌩ�������̂�������܂���B����ł���ɐ���ނ̃n���_���g���킯�Ă���

�����BF�Ђ̎w��n���_������܂��Ă����͎x���i�Ȃ�ł����h�q������̎w��

���ǂ����͂킩��܂���B�n���_�̎w��͐����]�X�Ƃ������d�オ�����Ƃ���

�M�������Ǝv���܂��B�ɒ[�Ȍ�����������ΐM���ɑ����d�オ�肪�o�����

�̂Ȃ牽�ł��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ł����̐M�����Ƃ����̂��N�Z���m

�ŁA���̎�������̂��̂ł͂���܂���B�P�O�N�Q�O�N�ƒ����ɓn���Ĕ�����

����i���ɂ͐퓬�n�сj�Ŏg���邱�Ƃ������Ă��i���ɖ�肪�N����Ȃ�����

���厖�ł��B�Ƃ����킯�ŁA�ꌩ���̏�ŗǂ������Ă����[���i���Ǘ����K�v

�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�n���_�̎�ނɂ���Ďd�オ��͈���Ă��܂��B����͐����Ⴂ�A�t���b�N�X��

���A�a�̈Ⴂ������܂��B�g���R�e�̌`���b�g���ɂ����܂��B�ł����ꂽ

�l�Ԃł��Ƃ��ꂼ��̎d�オ������z���Ē����������܂��B�������A�������S�A

����ӏ����n���_�Â���Ƃ���邱�Ƃ��Ȃ��l�ɂ͏�Ɉ��̕i���ɂ����Ă���

���Ƃ͓���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��Ƃ��A�n���_�Â���Ƃ�����ł͂�

���l�ɂƂ��Ă��Ղ�����̃n���_�����ݏo���Ă��܂��A�K�R�I�Ɏd�オ��

�̕i�����ǂ��Ȃ�A���̌��ʂƂ��ĉ����̗�Ƃ�Ă���ƍl�����Ȃ��ł���

�����H�g�n���_�����̍��h�����������E����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ���ĕ\���d

�オ�����g�n���_�i���̍��h�����������E����A�ƍl����������ɂ͍����I����

�v���̂ł����������ł��傤�H�܂��A�܂܂��t���b�N�X���e���ł��ƕ��H�̌�

���ɂȂ�܂��B���ꂪ��X�̕i���Ɍq����܂��B�����ɕ\��Ȃ��Ƃ��낪�N

�Z���m�ł��B�����n���_��Ƃ�����Ƃ��͊܂܂�Ă���t���b�N�X�������[����

���Ă��܂��܂��B�܂��\�ʂɏo�������������܂��B

����ł̓t���������������Đ���܂����A�A���R�[���ő�p����̂����p��

���傤�B�V���i�[���P�F�P�ō�����Ǝ��Ղ��ł��B���̏ꍇ�ł���ŃA���R�[

���Ŏd�グ�܂��B�n���_���b�L�i�\���n���_�܁j�������ꍇ�����l�ł��B

�����Ń��y�A����Ă���l�̃n���_��Ƃ����Ă���Ƃ��̂��̂͑f�l���x���̐l

�����邭�炢�ł��B������Ɗ�p�ȗF�l����������̂ȂǑS���b���ɂȂ炸����

���Ă鎖���̕s�v�c�Ȃ��̂�����܂��B���́g�������Ă��܂��h�Ƃ����̂�

���ł��B����ŗǂ��Ǝv���Ă܂�����B

�V�[���h�v���O�̏ꍇ�A�V�[���h�Ԃ̏������v���ł��ˁB�܂��A�[�X�̐茇

���Ŕ핢�������t���ČŒ肵�܂����A��������߉߂��Ă���ꍇ�������ł��B��

������Ă���̂ɐM�����R��邱�Ƃ�����܂��B��������n���_�����Ă���ΐ�

��邱�Ƃ͂���܂��炱���͌y���핢���w�R�ޒ��x�ŗǂ��Ǝv���܂��B

���ӋC�Ȃ��ƌ����Ă܂������i�R�OW�̃t�F���_�[�A���v��Vol�Q���x�ʼn����o��

�Ă܂����V�[���h�̈Ⴂ�ɂ�鉹���̈Ⴂ�������ɂ͂킩��܂���B

���i�C��t���Ă��邱�Ƃ͐M�����ł��B��Α��v�I���Ă����m�M�ł��B�t�ɂ�

�����ꂪ��������o���Ă���Β����l�������Ή������ۂ���Ă���̂ł͂Ȃ�

���ƍl���Ă܂��B

�������ł��傤�B�g�T�ւ��h���炢�͂��������܂������H

�܂���������_�ł��悢���̂����邫�������ɂ��Ă���������Ȃ�K���ł��B

������������������������������������������������������������������������

���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������

�肦��ƍK���ł��B

(2003.09.27)

���s���ɂ����s�ʒu�ύX���܂����i�T�C�g�Ǘ��lsaeco�j

��back to top

�@

�������u�f���Ƃo�s�e�d�i�e�t�����j

�i�b�g��u���b�W�T�h���������b�N�^�C�v�ł͂Ȃ��ꍇ�A�ȒP�ȃM�^�[�����̒�

�ł������Ă܂����A�悭���点�邱�Ƃ��K�v�ł��B���������܂�I�C����̂�

�̂��g����Ό��ʓI�Ȃ̂ł����A���ꂽ�蚺���z�����肷��̂ŁA�Ȃ��Ȃ�

�ނ��������ł��B

�����ŁA���������܂芣������ԂŊ�����悭��������T�����ƂɂȂ�܂��B

�������u�f����o�s�e�d�i�f���|���Ђ̏��W�ł̓e�t�����j��V���R�����l

�����܂��B

�ŋ߂ڂ��͓������u�f���Ƃo�s�e�d�̎������J��Ԃ��Ă���̂ŁA������

�������Ǝv���܂��B

�������u�f���̓G���W���I�C�����ɂ��Y������Ă���ꍇ������̂ł���

�m���Ă��邩������܂���B�����u�f���͂ƂĂ��s�v�c�ȋ����ŁA��������

�����Ă��܂��B�疌�̐F�͍����ۂ������F�i�H�j�ł��B

�ȑO�������Ƃ��͂҂�Ɨ��Ȃ������̂ł����A���߂Ďg���Ă݂�ƂȂ��Ȃ��ǂ�

���ʂ��o�Ă܂��B�ȑO�̎����ł͑��̗v�����L�����̂����m��܂���B

�ڂ��������Ă���͈̂�ʂɂ͎�ɓ���ɂ������[�J�[�̎����i�Ȃ̂ł����A��

�y�Ɏ������Ƃ��\�ł��B

�����ԗp�i�X�ɍs���ƃ��C�p�[�̃R�[�i�[�Ɂu�������C�p�[�v�Ƃ������i������

�܂��B����͖{���̓��C�p�[�̂т����h�~���邽�߂Ƀ��C�p�[�S���ɓh����

�����ǂ����镨�ł��B�������A���i�̉�����悭�ǂނƁu�������u�f����

�����疌�����v�ƂȂ��Ă܂��̂ŁA�ړI�ɂ҂�����ł��B�h�邱�Ƃ��\�Ȃ�

�̓S���A�����A�v���X�e�B�b�N�Ȃǂł��B�u�������C�p�[�v�̌`��̓y���^�C�v

�ł����ւ�g���₷���ł��B���������i�������A�ڂ��́��U�W�O�Ŕ����܂����B

����o�s�e�d�́u�e�t�������H�v�̖��O�Ŋ��点�����Ƃ���ɑ����g���Ă���

���̂ŁA���Ȃ��݂��Ǝv���܂��B�ڂ��������Ă���͕̂M�œh���t�̏�̂���

�ŁA�n�܃^�C�v�Ɛ����^�C�v�̕��̂Q��ނł��B��������ʂɂ͑��ʂłȂ����

��ɓ���ɂ��������m��܂���B

��������y�Ɏ����ɂ͂b�q�b�́u�h���C�t�@�X�g���u�v������܂��B�X�v���[�^

�C�v�ő������ł��B���i�́��W�O�O���炢�ŁA�ʔ̓X�ł͂����ƈ����ł��B�M�h

��ƈ���Ĕ�U�ɒ��ӂ��K�v�ł����A��y���ɂ͂������܂���B�疌�̐F�͑�

�������ۂ��������ł��B

�������H�݂����ȕ������]�ԗp�ł���悤�ł����A�܂�����ł��Ă܂���B����

�ł�����܂��������Ǝv���Ă܂��B

���̓�̏����܂ł͌��ʂɎ�̈Ⴂ������悤�Ɏv���܂��B�������u�f

���͂ǂ��炩�Ƃ����ƈ��͂������Ƃ���Ō��ʓI�ŁA�o�s�e�d�͂��܂舳�͂���

���Ȃ��Ƃ���Ō��ʓI�Ȃ悤�ł��B����͂����܂łڂ��̈�ۂł��̂ŁA�F����

�ɍČ������肢�������Ƃ���ł��B

���������܂��ł��Ă���Ƃ��A���̐U���̎d�����ς��悤�Ɋ����܂��B�`���[

�j���O���[�^�[�Ō��Ă݂�ƁA����e���Ă���s�b�`�����肷��܂ł̎��Ԃ��Z

���Ȃ�܂��B�ƂĂ������[�����Ƃ��Ǝv���܂��B�R�[�h��e�����Ƃ��̂܂Ƃ܂�

���C�����悢�ł��B������F����Ɍ����Ă����������������ł��B

�d�����Ďg���̂͂ǂ��ł��傤���H

�ڂ��̎����ł̓O���t�e�b�N�ɓ������u�f����h���āA����ɂo�s�e�d��h

��E�E�Ƃ����̂���ԗǂ��ł��B

������������������������������������������������������������������������

�����܂�h��ۂ̎菇�������Ă����܂��B

�i1�j�i�b�g�̍a��u���b�W�T�h���̌`����₷���Ȃ��Ă��邩�ǂ����`�F�b�N

���܂��B�M�^�[�����̖{�����Q�l�ɂ��Ă��������B���ꂪ�ǂ��Ȃ��Ɖ��������

�����߂݂����ł��B�X�g�����O�K�C�h�₻��ɗނ�����̂̌��������镔����

�`�F�b�N�����������B

�i2�j�h��ꏊ�i�i�b�g�a�A�u���b�W�T�h���A�X�g�����O�K�C�h�Ȃǁj�𐴑|����

���B�^���[�J�[�̎菇�ɂ́u��������Őv�Ə����Ă���܂����A�ڂ��̓A��

�R�[���Ő��|���Ă��܂��B����Ă���ꍇ�A�蒅���ɖ�肪�o��悤�ł��B

�i�R�j�����܂�h��A�悭�������܂��B�X�v���[�̏ꍇ�A�]�v�ȂƂ���ɂ���

���悤�ɃJ�o�[������A�z�����܂Ȃ��悤�Ƀ}�X�N��������ڂɂ͂���Ȃ��悤

�ɖh�상�K�l���|�����肵�āA�\���ɒ��ӂ��Ă��������B

�i�S�j�����ċ���݂Ă��������B�`���[�j���O���X���[�Y�ɂł��A������

�����ɂ����Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B�����O�q���܂����悤�Ƀs�b�`�̗h�炬����

�Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B

������������������������������������������������������������������������

�ȏ�ł����A�������u�f���͕ʂ̗p�r�ɂ��g���Ă��܂��B�K�^�̂���l�W��

�ȂǂɈ��̃y�C���g���b�N�̂悤�Ɏg���ėǍD�ł��B�����Ɓu�����v�Ȃ̂ŋC

���I�ɗǂ��ł��B

�܂��������u�f���E�o�s�e�d�i�e�t�����j�Ƃ��A�ق��̓��������̏����ɂ�

�g���Ă݂Ă��܂��B�y�O�V���t�g��A�[�����Ȃǂł��B�C�̂��������m��܂���

�������ł��B�g�������͈��͂��傫�������邩�ǂ����A���ꂼ��́u�F�v������

��邩�ǂ����ɂ���Ă��߂Ă��܂��B

�H�v���Ă݂Ă��������B

������������������������������������������������������������������������

(2003.09.25)

��back to top

�@

�����M�^�[�p�V�[���h�P�[�u���������Ă݂�

�u�����v�Ȉ�{�����~����P�[�u�����A����ނ������Ă݂�@��^�����܂���

�̂ŁA���̈�ۂ����������܂��B�������ɂ���āA�Ȃ��q�ϓI�Ȃ��̂�

�͂Ȃ��A�l�̓ƒf�ƕΌ��ɂ����̂ł��B���̓_�����܂݂������������B

�e�X�g�̓t�F���_�[�A�M�u�\���A�N���C�}�[�A�G�s�t�H���Ȃǂ̃M�^�[�ƃ}�[

�V�����A���v�ōs���܂����B�g�`�A���g�����z�Ȃǂ��ώ@���������̂̓��C����

�v���c�[���Y�d�s�b���g���܂����B�P�[�u���̒����͂��������R�������S�ŁA��

��ȊO�̂��̂�����܂��B�e�X�g�ɂ������Ă͂ł��邾������ς������Ȃ�����

�ɂ��̑f���i�f�ނ�\���≿�i�Ȃǁj��m��Ȃ��悤�ɐS�����܂����B�K���ɔ�

�������ċC���������Ƃ��ɒe���Ă݂Č�ň�ۂ�����Ƃ����`�����܂�

���B

��r�����P�[�u���͍����P�[�u�����݂̑��ɃW���[�W�k�f���A�����X�^�[���b�N�A

�I�[�f�B�I�e�N�j�J�o�b�n�b�b�A�t�F���_�[�A�J�i���f�r�U�A���ȂǁA�茳��

���������̊e��ł��B

���������̂�

�ERequisite Audio

�ESynergistic Research

�EMadrigal

�E�v�d

�ETwoRock

�EVan Den Hul

�EAnalysis Plus

�E�p�d�c

�ECardas

�ł��B

�K���������ׂĂ��ŏ�����M�^�[�p�Ƃ����킯�ł͂���܂���B

������C���^�[�R�l�N�^�[�P�[�u���ɃM�^�[�p�̃v���O�����������̂���

�܂�Ă��܂��B

�i�P�j Requisite Audio�@�h�s�g�d�@�m�d�v�@�b�`�a�k�d�h

�����������P�[�u���ł��B�������ɂ͎�舵���ɂ���Ȃɋ�J���܂���ł����B

���̊����́u�N�����[�v�Ƃ������t�����������܂��B�������͍D��������

�܂����A����́u���v�݂����Ȃ��̂͂��܂芴���܂���ł����B����₩������

�߂�ɂ͗ǂ���������܂���B�A�����J�ł̉��i�͂P�Q�����Ł@���R�T�O�ƂȂ�

�Ă��܂�����A���S�Q�A�O�O�O���炢�ł��傤���B

�i�Q�j Synergistic Research

���̃��[�J�[����͉���ނ��P�[�u�����łĂ��܂����A�e�X�g�����̂��ǂ̃^�C

�v�̂��̂Ȃ̂������Ă��܂���B

�����W�����ɍL�������܂��B�n�C�t�@�C�ł���Ȃ��炵�����肵������͍D��

�ۂł��B���ڂ���P�[�u���̂ЂƂł��B

�e�X�g�����̂����ꂾ�����T���ƒ��������̂ŁA���̃P�[�u���ɑ��Ă������

�n���f�B������܂����B�o����R���ł�����x�e�X�g���Ă݂����ł��B

�G���Œ��ׂ܂��ƁA�قƂ�ǂ̃P�[�u�������\���l�ł��B�ō����i�ɂ͐��\���~

������̂�����܂��B�����Ђ��܂��ˁB

�i�R�jMadrigal

�L���ȃ}�[�N���r���\���̃O���[�v�̐��i�ŁA�^�Ԃ͕s���ł��B

�e���Ă݂�ƑS���ʎ����̉��ŁA�Ȃ�ƕ\�����ėǂ����킩��܂���B�����`�`

���ǂ��ł��B���A���܂�ɑ��̃P�[�u���ƈႢ�����āA�Ȃ�Ƃ����f��������

�Ă��܂��B�P�[�u�������Z�������i�P�A�R�����炢�j�������L�邩������܂���B

�킩��ɂ����������ł����A�֊s�̏o�����u�����I�[�f�B�I�v���ۂ��ł��B�Y��

�ŗ͂�����܂��B�D��ۂȂ�ł����A���i�������~���炢����悤�Ȃ̂ł��܂�

�C�y�ɔ����Ȃ���������܂���B�C��ꂪ���Đ��m�ȉ��i�ׂ�C���N���܂�

��ł����B�\����Ȃ��ł��B

�i�S�j�v�d

�v�d�̃I�[���h�P�[�u���ō�������̂ł��B�ڍׂ͕s���ł��B

����̕\��̏o�����ƂĂ��悢�ł��B�����W�͋��߂Ȃ̂�������܂���B

���i������Ă��邩�ǂ����m��܂���̂ŁA�܂��Q�l�o�i�Ƃ��������ł��B

���i���s���ł��B

�i�T�jTwoRock�@�h�b�q�x�r�s�`�k�@�b�k�d�`�q�h

�N�����[���蕨�ɂ��Ă���P�[�u���ł����A�g���Ă݂āA��������ނ���

����̏o���������I�ł���悤�Ɋ����܂����B

�������������I�ł�������Ƃ悩������ł����ǁA�D�����I�Ȋ����ł��B�o��

���X�͗ǂ��悤�Ɏv���̂ł����A���蕨�̃n�C�̊������l�ɂ͂҂����Ɨ��Ȃ���

��������܂���B �g�����߂D���ɂȂ�̂�������܂��E�E�E

���i�͂P�Q�����Ł��P�U�X�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���Q�O�A�O�O�O���炢���Ǝv��

�܂��B

�i�U�jVan Den Hul �h�h�m�s�d�f�q�`�s�h�n�m�@�g�x�a�q�h�c�h

�I�����_�̃��[�J�[�ł��B����͌��\�D���ł��B�o�����X���ǂ��A�j���A���X��

�o�������Q�ŁA���ʊ����オ���ĕ������܂��B�����̎����^���ĈȑO����̃��t�@

�����X�P�[�u���⑼�̃P�[�u���Ƃ̔�r�����x���s���܂������A���̂��тɂ��Ȃ�

�Ă��܂��܂����B�Ȃ�ƌ������A�����w�ɂ��Ă��銴�������܂��B���炭

Van Den Hul �Œe���Ă���ق��̃P�[�u���ɂ���Ƃ�����ƌ˘f���܂��B

���i�͂R���Ł��R�U�A�O�O�O���炢�B

�i�V�jAnalysis Plus �h�o�q�n�@�n�u�`�k�h

����₩�ŋC�������ǂ��ł��B�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ƃ͎v����ł����A������Ȃ�����

���L��܂��B���ʊ��͗L�邵�j���A���X���o��ق��Ȃ̂ʼn���������Ȃ��̌���

�Ȃ̂��悭�킩��܂���B���悩�璆��悪���܂�S��Ȃ��Ă��Ƃ������肵

�Ă���̂���������������̂�������܂���B���̉��ɂȂ�Ă��܂��悢�̂�

�Ȃ��B

���i�͂P�O�����Ł��Q�X�X�ƂȂ��Ă��܂��̂Ł��R�U�A�O�O�O���炢�ł��ˁB

�i�W�j�p�d�c�@�h�p�m�d�d�w�@�Q�h

�C�M���X�̂p�d�c�͂��Ȃ�D���ȃ��[�J�[�ł��B��������ۛ��������Ă��邩��

����܂���B���邭�ĂȂ����\������čD���Ȃ�ł��B�p�d�c�̃X�s�[�J�[

�P�[�u���ł��������ł����A�Ɠ��̍���̐ꂪ�����āA�D��ۂł��B�����

���̔S��݂����Ȃ��̂������Ƃ���ō��Ȃ�ł����ǂ˂��B��ɂ���������

���͏������܂����A�ł�����ς�D���Ȃ�ł��B��̂������ȁH

���i�͂R���Ł��Q�O�A�O�O�O���炢�B

�i�X�jCardas

����͎d���ŖK�ꂽ�O�����h�}���}�X�^�����O������肵�����̂ŁA�o�[�j�[�O

�����h�}������̖��O�������Ă���ƂĂ��ׂ��P�[�u���ł��B�����i�͈�ʂł�

����ł���Ǝv���܂��B���i�͂������P�������聏�S�A�T�O�O���炢�i�H�j����

���悤�ɋL�����Ă܂��B

�M�^�[�p�ł͂Ȃ����̂Ȃ̂ŁA�n���h�����O�m�C�Y����������܂��B

���͍D���ł��B�p�d�c�Ɠ����悤�ɂ�����Ɩ���߂Ȃ�ł����A�D�݂ɍ����܂��B

���ɒ��悩��n�C�G���h�ɂ����Ă̑f�������C�ɓ����Ă܂��B

�l�͂b�`�q�c�`�r�t�@���Ȃ̂ŁA�ۛ������Ԃ�ɓ����Ă܂����B

����ȊO�ɂb�`�q�c�`�r����̓M�^�[�p�̃P�[�u�����łĂ���悤�Ȃ̂ŁA����

�����Ă݂����Ǝv���Ă܂��B������͎G���ɂ��ƂR���Ł��P�Q�O���炢�ł��B

�����Ƃ���Ȋ����ł��B�����̃P�[�u���ɂ͕����������������̂�����܂��B

�f�ނ̕�������A�\���̕������ł��B�P�[�u���ɉ��炩�̈���܂��̂ŁA��

�������m�F���Ďg�p����K�v������܂��B�������A�K���������[�J�[�w��̕���

�������ɂ����Ă���Ƃ͌���܂���B���Ό����������Ă݂đ��͂���܂���B

�������ɈႢ���������������Ă��������B���܂�e���͖����A�Ǝv��ꂽ��

�͋C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ���������܂��B

�u�����P�[�u���v�́A���̂ɂ���ẮA�����ɂ��n�C�E�t�B�f���e�B������悤

�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B���̕ӂ́A�{���ɍD�݂̖��ŁA�ǂꂪ�ǂ��ƌ�����

�Ƃ��o���܂���B�����܂Łu�l�͂��ꂪ�D�����v�Ƃ������E�ł��B���i��������

�ʼn���ނ������Ď������Ƃ͂��Ȃ荢��ł��傤���A�����̋@��ɐ����Ă�

���������B

�P�[�u���̉����͎��ۂɁu�����Œe���āv���f����̂��x�X�g�ł��B���̃e

�X�g�͂����܂Łu�����Œe���āv�s��Ȃ���Ȃ炸�A���̐l���e���Ă鉹��

���Ă��A���܂蔻�f��ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���Ă܂��B

����������ƋC�ɂȂ�ŋ߂̃P�[�u���iPlanet Waves�j����

�o�k�`�m�d�s�@�v�`�u�d�r�Ƃ������[�J�[������܂��B�M�^���X�g�ɂ͂��Ȃ���

�̃_�_���I�̃O���[�v�ł��B

�����̃P�[�u�����C�O�ŕ]�����ǂ��炵���̂ł��B�\�ł̓N���v�g����j�[�E

�N�����B�b�c���g�p���Ă���Ƃ������Ƃł��B

�������肵�Ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�y��X�̓X���ɂ��܂肨���ĂȂ��ĐV

��������X�̐{�c����ɂ��肢���Ă���ƍw�����邱�Ƃ��o���܂����B

�f�V���[�Y

�c�����Q�{�ŃR�[���h�ƃV�[���h���Ă��āA�����P�[�u���ɂ悭������\

���ł��B�V�[���h�͕Б��̃v���O�̂Ƃ���Őڑ�����Ă���A���������ăP�[�u

���ɂ͕�����������܂��B���[�J�[�w��ł́A�v���O�ɏ������uSHIELDED END�v

�Ə����Ă���ق����A�A���v���ɂȂ����ƂɂȂ��Ă܂��B

���͗��������Ă��ăn�b�^���������A�Ȃ��Ȃ����������ł��B�R�[�h�̍������

���Y��ŁA�o�����X�d���̉���肩�ȁH�Ǝv���܂����B�ς��ƒe���ăO�b�Ɨ���

���Ă������Ԓe���Ă��邤���ɂ���D���ɂȂ��Ă���^�C�v�̉����������

����B

�v���O���Ȃǂɗl�X�ȍH�v�������Ă���ł��̉��i�͋����ł��B

�f�[�P�O�@�R���@���R�A�P�O�O�B

�b�f�V���[�Y

�c������{�ŁA�]������̃M�^�[�V�[���h�̍\���ł��B�ƂĂ��_�炩���Ď���

�����y�ł����A�_�炩���P�[�u���͓��ȉ�������ꍇ�������̂ł�����ƐS�z

�ł����B

�����Ă݂�Ƃf�V���[�Y�Ƃ͈���Ă�����Ɩ\��C���̒����悪�����I�ł��B��

��̃X���C�h��v�����O�I�t�E�n���}�����O�I�����ڗ��������ł��B�\��C����

�����͌����ł͂���܂��A�g�p�M�^�[�ɂ���Ắu�L�����L�����v�����Ȃ�

�L�肷���邩������܂���B�D���������傫���킩�ꂻ���ł��B���ʊ��͂����

�ǖ�����ł����A�^�b�`�ɂ���ăN���[���g�[�����N�����`�C���ɂȂ�₷����

���B�ꍇ�ɂ���Ă͈Ӑ}���Ȃ��c�݂��ۂ��������邩������܂���B�b�f�V���[

�Y��e������őO�q�̂f�V���[�Y��e���ƂƂĂ����ƂȂ��������܂��B

�b�f�[�P�O�@�R���@���Q�A�O�O�O�B

�`�f�V���[�Y

�c������{�̃^�C�v�ŁA�v���O�Ƀ~���[�g�X�C�b�`�����Ă��܂��B����������

���Ƃ����V�v�̃P�[�u���f�ނɊ��҂������܂����B�n���_���X�̃v���O����

�p�������߂ɁA����ɂ��킹�ăP�[�u�����̂��V�v���ꂽ�悤�ł��B�����̔�

�\�͂���܂��A�Ód�e�ʂ����ɏ��Ȃ��炵���A�����ÁX�ł��B�n���_���X

�Ő��č�������Ńl�W����߂�n�j�i�W���[�W�k�f���Ɠ��������H�j�Ƃ���

�̂������[���ł��B

�ł����A�����_�œ��{�ł͂܂���������Ă��܂���B���������ē���ł��Ă���

����B�c�O�ł����A����o�����悱�̕ɒlj����邱�Ƃɂ��܂��B

���i�͂`�f�[�P�O�@�R���Ł��R�A�R�O�O�炵���ł��B

�i�P�[�u���̃L���p�V�^���X�j

�Q�l�����Ƃ��Ċe�P�[�u���̐Ód�e�ʂ��f�ڂ��Ă����܂��B�P�[�u���������Ȃ�

���Ƃ����̐Ód�e�ʂ������Ă��܂��B�e�ʂ������ƁA�v����Ƀg�[�������ڂ���

�̂Ɠ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B�o����Ώ��Ȃ��ɂ��������Ƃ͂���܂���B��

�����A�P�[�u���̉��͂��ꂾ���Ō��܂�킯�ł͂���܂���̂ŁA�{���ɎQ�l��

�x�Ƃ��������ł��傤���B

�Ód�e�ʂ̓v���O��������Ԃł��ꂼ��̗e�ʂ𑪒肵�āA�v�Z�łP��������

�̗e�ʂ�����o�������̂ł��B����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������B

Requisite Audio�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@94pF/m

Synergistic Research�@�@�@�@�@�@�@ 71pF/m

Madrigal�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@140pF/m

�v�d�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@244pF/m

TwoRock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 212pF/m

Van Den Hul�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@151pF/m

Analysis Plus�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@200pF/m

�p�d�c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@130pF/m

Cardas�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@130pF/m

Planet Waves G �@�@�@�@�@�@�@�@�@ 105pF/m

Planet Waves CG�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@88pF/m

Planet Waves AG�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@???

�ȑO�e�X�g��������

�W���[�W�k�f���@�@�@���@�@�@ �@�@�@73pF/m

�W���[�W�k�f���@�@�@�ׁ@���@�@�@�@ 76pF/m

�W���[�W�k�f���@�m�[�}���ԁ@�@�@�@ 77pF/m

�W���[�W�k�f���Ԃ� ���h�������́@78pF/m

���[�J�[�s���@����i�@�@�@�@�@�@�@ 88pF/m

�I�[�f�B�I�e�N�j�J�o�b�n�b�b�@�@�@119pF/m

�t�F���_�[����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@119pF/m

�r�o�d�b�s�q�`�e�k�d�w�@�@�@�@�@�@125pF/m

�����X�^�[�q�n�b�j�@�@�@�@�@�@�@�@129pF/m

�J�i���f�r�U �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@150pF/m

�t�F���_�[ Whirlwind�@�@�@�@�@�@�@171pF/m

���Y�^�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@222pF/m

(2003.09.20)

��back to top

�@

�Ɏ��I�n���K���[����

�������N�A�ĂɂȂ�ƃn���K���[��K�₵�Ă��܂��B

��ړI�̓n���K���[�̗F�l�B����Â���t�F�X�e�B�o�������邱�Ƃł����A�n��

�K���[�ւ̒��s�ւ��������߁A���łɌo�R�n���ӂ����낤�낷�邱�ƂɂȂ�܂��B

�x���M�[�o�R��������A�I�����_�o�R��������A�����h���o�R�������肻�̎���

����ėl�X�ł����A���N�̓p���o�R�œ���܂����B

�o�R�n�t�߂Ńt�F�X�e�B�o����R���T�[�g���ɍs���̂��ʗ�ł������A���N

�̓t�����X�ł͂��܂莞�Ԃ��Ƃ炸�A����Ƀ��[�}�j�A�܂ő���L�����Ƃ�

���܂����B

���s����R�T�Ԃ̗��ł����B

�����J���[�J�E�t�F�X�e�B�o������

�F�l�̃o���h�́u�J���[�J�v�Ƃ������O�ł��B�n���K���[�̃g�b�v�o���h�̂Ђ�

�ŁA�l���P�O�O�O���l���炢�̍��łP�O�O�����q�b�g�����Ă���Ƃ����A

���l�C�t�H�[�N�E�|�b�v�o���h�ł��B

���̔ނ炪��Â���t�F�X�e�B�o���͍��N�łQ�S��ڂŁA�n���K���[��R�̓s�s

�~�V���R���c�̌Ï�Ղ����Ƃ��čs���܂����B����͖��N���������R�`�S��

�ŁA�o���o���h�̓��[���b�p�e�n����R�O���炢���Q�����܂��B�o��������

�u���[�c�Ƃ��Ė����H�������Ă��邱�Ɓv�Ƃ������Ƃ炵���ł����A�ނ�̍l��

�閯���E�����͂ƂĂ����L���A���炩�ȏ��Ɖ��y�ȊO�͂Ȃ�ł�����̏�Ԃł��B

�����ǂ̕���ざ��

���̃x�������̕Ǖ����A�n���K���[�̉��y�������ς��܂����B�]���͉��y��

���̂ɂ́u�Ƌ��v���K�v�ŁA�̐��ɂƂ��ĔF�ߓ���y�ɂ́u�Ƌ��v���^����

��Ȃ������̂ł��B���ɃA�o���M�����h�n�͔F�߂��悤�������A�n��������]

�V�Ȃ�����Ă��܂����B�������ꂽ��A���y�����̂��߂ɖS��������Ƃ�������

���L��܂����B

���ꂪ���̕ǂ̕����A��C�ɒn��ɏo�Ă����̂ł��B�܂��ɂȂ�ł�����̏�

�ԂŁA���ׂẲ��y�������ɕ���ň�ĂɃX�^�[�g��������̂��Ƃ��Ɍ���

�܂����B�ܘ_�e���y�X�^�C���̗Z����e�N�m���W�[�̗Z�����M����`�ŁA����

�������������R�ɍs���Ă����܂����B

�u�嗤�̉��y�͖ʔ����I�v�h�C�c�����_�Ɋ������Ă��钆��C�T�g��������̂�

��ł�����̉��y��M������Ă��ꂽ���Ƃ��L��܂��B�ǂ��Ӗ��ō��ׂ̖�

�������ő���ɗL�����Ǝv���܂��B

�������ݏؖ�����

�僈�[���b�p���`������Ă����Ȃ��ŁA����̃A�C�f���e�B�e�B�[�Ƃ��Ė�����

�������Ă����̂͂ނ��듖�R�̂��Ƃ�������܂���B�e�n�ł̖������y�̗�����

���̂悤�Ȕw�i�������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����ւ̈ӎ����r���ł͂Ȃ��A��

�݂��ɂ��݂��̑��݂�F�߂����Ƃ��������ւ̑��ݏؖ��ł���悤�ȋC�����܂��B

�����͂����ł����ė~�����Ǝv���܂��B���̂�����͂���n�̌��ł�����A�댯

�Ȕr�O�I������`�̑䓪�̒����͂����ă[���Ƃ͂����܂���B���Ӑ[���������

�����K�v���L��Ǝv���Ă��܂��B

�����n���K���[�̐�������

�n���K���[�̐����͋����قǖL���ł��B�s���X�[�p�[�ɂ͖��ʕ��A���ނ�

�ǂ̐H���i�A�ߗށA�I�[�f�B�I�@��A�J�����Ȃǂ����ӂ�����̏�Ԃł��B

��^�X�[�p�[�͓��{�ł����������炢�̋K�͂ŁA�S�����|����܂��B���i������

���Y�i�Ɋւ��Ă͂ƂĂ������ł��B�r�[���̓��X�g�����ň���ł��P�O�O�~����

���i�ό��q����̓X�ł͂Q�O�O�~�ȏ�ł����j�ŁA�������݂����Ă��܂���

���B

�R���T�[�g��C�x���g�������J�Â���A���ꗿ�͊i���ł��B

�E�C�[������u�^�y�X�g�܂Ŗ�Q�O�O�����A�����I�Ȗʂł͂��Ȃ�e�����傫��

�悤�ł��B���̐̂̓n���K���[�E�I�[�X�g���A�鍑�Ƃ��ĂЂƂ̍��ł����B

���s�҂ɂ͂��̂悤�ɂ������₷���Ƃ���ł����A��ʂ̃T�����[�}���̎�����

��������S�`�T���~�炵���̂ŁA���n�̐l�͂���قNJy�ł͂Ȃ��̂�������܂�

��B

���������Ƃ������Ɓ���

���łɃ��[�}�j�A�̃g�����V���o�j�A�܂ő���L���܂����B

�g�����V���o�j�A�͈ȑO�̓n���K���[�̈ꕔ�ł����B���������āA�����ɏZ��

�l�X�̓}�W���[���i�n���K���[�j�l�������A�����ʂł͂قƂ�ǃn���K���[��

�����Ă��ǂ��������L��܂��B���y�͐̂̃n���K���[���y�������|�{���ꂽ�悤

�Ȍ`�Ŏc���Ă��邵�A�n���K���[������Ȃ蕁�ʂɒʂ���悤�ł��B�����悤��

���Ƃ̓����h�o�n���i�����h�o���a���ł͂Ȃ����[�}�j�A�̈ꕔ�j�ɂ��Ă���

����悤�ł��B

�g�����V���o�j�A�̒n��������ƁA�����ꏊ�ɂR�̖��O�������Ă��܂��B

�n���K���[��A���[�}�j�A��A�����ăh�C�c��ł��B�������}���V�����@�[

�V�����w�C�i�n���K���[��j�̓g�D���O�E�����V���i���[�}�j�A��j�ł���A�m

�C�}���N�g�i�h�C�c��j�ł��B

�}�W���[���l�Ƌ������Ă����U�N�Z���l�Ƃ̊W������킯�ł��ˁB

�����悤�Ȃ��Ƃ͂��낢��ȏꏊ�Ō��邱�Ƃ��o���܂��B

�����̒n������Ă����Ɣނ�̋A���ӎ��͂����č��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A

�����ƈႤ�Ƃ���ɗ��r�_���L��̂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��܂��B�t����

�X�E�X�y�C���̃o�X�N�n���̐l�X���o�X�N���b���A���̊��ł͂Ȃ��o�X�N�̊�

�����X�ƌf���A�܂��t�����X�E�u���^�[�j���n���̐l�X���u���g�����b���A

�u���^�[�j���̊����f����̂����Ă������v���܂��B

���͂��������l�X���R���I�o�ϓI�ȗ��R�Ŝ��ӓI�Ɉ��������������Ĉ�̂Ȃ��

�̂��낤�Ǝv�����Ƃ����ł��B

���ӂ̃X���u�̍��X�̂��ƂׂĂ����Ǝ���͂܂��������G�ŁA�ȒP�ɂ��̂�

�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���[�}�j�A�̕����́A�n���K���[���X�Ɉ����A�����܂��B��ʂ̎����̓n���K

���[���X�ɏ��Ȃ��A�R���~�O��炵���ł��B

�������t�̂��Ɓ���

�e���l�����藐��Ă���t�F�X�e�B�o�����ŃR�~�j���P�[�V���������܂��Ƃ�

���Ǝv���Ɩl�̕Ќ��p��ł͂ǂ����悤���L��܂���B�܂������n���Ă݂āA

���܂��R�~�j���[�P�[�V�����o���Ă���l�͎�����ȊO�ɂR�J���ꂮ�炢�͗���

����悤�ł��B�I�����_��E�h�C�c��E�p��E�t�����X��E�E�E�Ȃǂ���O��

�炢�ł��B���݂��ɂǂ�ǂ�������Ă����āA�ł��悭�ʂ�����̂ɗ�����

���Ƃ������������ł��B

�n���K���[�̗F�l�B�����Ă����J�����b���܂����A�����̉�������t�����X��E

�n���K���[��E�p��E������i���{��j��b���܂��̂ŃR�~�j���P�[�V��������

�܂������悤�ł��B

���N�̗��̏I���̓c�[���E�h�E�t�����X�̍ŏI�����p���Ō���Ƃ������̂ł�

�����A���]�ԃ`�[���̈ꗬ�I�����͂�S�`�T�J����𗝉�����ƕ��������Ƃ�

�L��܂��B���ꂮ�炢�킩��Ȃ��ƍ��ۓI�Ȏ����ł͊e���`�[���̓����𗝉���

���Ȃ��Ƃ������Ƃ炵���ł��B�A�����J�l�����X���C���^�r���[�ł̓t�����X��

�œ����Ă��܂����ˁB

�����g���C�b�c�A����

�t�F�X�e�B�o���ɎQ�����Ă����Ȃ��Ƀx�����[�V�i�����V�A�j�̃g���C�b�c�A��

�����R�l�Ґ��̃o���h�����܂��B�ߋ��ɂ��Q�����Ă����̂ł����A���N�����C��

�p�������Ă��܂����B�t�F�X�e�B�o���̂��ƁA�u�^�y�X�g�ł̒P�ƃR���T�[�g��

�s���A�Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B�o�`�m���R�[�h�����i���łĂ��܂��B�@�

�L��Ε����Ă݂Ă��������B�W���P�b�g�ʐ^�ł̓n�[�h�Ȉ�ۂ��܂����A��

�ۂ̉��y�͑@�ׂȖʂ��[���Ɏ������킹�Ă��āA��ې[���ł��B

�g���C�b�c�A�̒��S�����o�[�̓x�����[�V�ɏZ��ł���킯�ł����A�}�l�[

�W���[��c�A�[�X�^�b�t�̓I�����_�̐l�ł��B�d���̂��тɂ��������Ċ�������

�̂Œ�������ςȂ悤�ł��B�i�}�l�[�W���[���̓C���v���r�[�[�V�����ƕ\����

�Ă��܂����j

�}�l�[�W���[���͐��N�O�ɉ�������ɂ͕��������������[�S�ɏZ��łm�f�n�̊�

�������Ă��܂����B���a�̂��߂ɁA�����̑��ݗ����̂��߂ɁA��������������

�Ƙb���Ă��ꂽ�L�����L��܂��B

�ȒP�ł������N�̗��̕ł����B�v���Ⴂ���L�邩������܂��A�ǂ���

���e�͂��������B

(2003.08.06)

��back to top

�@

�I�[���B���@���X�|�[�����`���[�j���O����

�肪���Ă���^�~���[�W�V�����̃I�[���B�����X�|�[�����`���[�j���O���܂����B

�{�l�̊�]�͂����������߂̉��ɂȂ�悢�Ƃ������̂ł����B

�����ƃ`�F�b�N���܂��ƌ������s�K�ŁA�����z���ɉ��ǂ̗]�n�����銴��

�ł����B

���l�b�N�͎�̏��]��

�����Ƃ̏�Ԃ͏��]���ł����B

�g���X���b�h�ł܂������ɂ��Ă݂܂������A�l�b�N��t���b�g���������������

���܂�D���ł͂���܂���B�����ŁA�l�̒����Ƃ��Ă͒�������ł����A���

���]���E�����[�t�Œ������܂����B

����ɔ����u���b�W�̒������s���܂����B�����͕W�������߂ɂ��܂����B

�s�b�`���������A���ׂẴt���b�g�łRcent�ȓ��ɓ����Ă���Ǝv���܂��B

�e�[���s�[�X�͖���Ȃ��璲�����A���ʓI�ɂ��Ȃ�グ�܂����B

�u���b�W�T�h�����̌��̊p�x�͔����ł����A������X�C�[�g�X�|�b�g�������

���ł��B

���������u�f��

�i�b�g�͊��肪�����A�y�O���ƃL�b�L�b�Ɖ��𗧂Ă܂��B���i�Ȃ炷����

�O���t�e�b�N�Ɋ�����Ƃ���ł����A����̓I���W�i���̏�Ԃ��ł��邾���c��

���������̂ŁA�ʂ̕��@���Ƃ�܂����B

�i�b�g�a�̃l�b�N���̌`������炩�ɂ��A����ɓ������u�f����h��܂����B

�������u�f���͈ȑO�ɂ���ʂɎ�ɓ���₷�����̂����������Ƃ���������

�ł����A���̎��͂��܂�s���Ɨ��܂���ł����B����̓��[�J�[���猴�t�i�H�j

�̎����i�����ł��A���O�̃e�X�g�ł��Ȃ�ǍD�ł����̂ŁA�����h��܂����B

���ʂ͑�ς悢�ł��B�y�O���Ă̒��������Ȃ�X���[�X�ł��B

�u���b�W�T�h��������ɂ������Ɏv�����̂ŁA��͂�������u�f���ŏ�����

�܂����B

�i�������u�f���Ɋւ��Ă͂܂��ʂ̃M�^�[�ł��e�X�g���ł��j

����h���Ɠ����z��

�p�[�c��S���͂����āA�e�L���r�e�B�ɋ�h����h��܂����B

�z���̓m�[�U���G���N�g���b�N�̂V�U�N�̂��̂ƃE�G�X�^���G���N�g���b�N��

�V�O�N��̕��������Ɏg���܂����B�ꕔ��b�L�����g�p���Ă���܂��B�ǂ���

�����g�����͎��s���날��݂̂ł��B���낢�뎎���Ă݂ăs�b�N�A�b�v����̔z

���̓m�[�U���G���N�g���b�N�ɂ��܂����B

��b�L���̓A�[�X�W�݂̂ł��B�A�[�X�͊�{�I�Ƀ��[�v���o���Ȃ��悤�ɍl

���t�����g�u�n�k�̂Ƃ���ł̈�_�A�[�X�ɂ��܂����B

�L���p�V�^�͐���ނ����������ʃI�����W�h���b�v�S�P�W�ɗ��������܂����B

�n���_�̓q���[�}���M���N���V�b�N���g�p���܂����B

���s�b�N�A�b�v

�s�b�N�A�b�v�͋����J�o�[���͂����܂����B���[�h���͑O�q�̒ʂ�m�[�U���G��

�N�g���b�N�ł��B

����Ń|�[���s�[�X�̏o���ƃs�b�N�A�b�v���̂̍��������Ċ�]���銴����

�߂Â��܂����B

�X���Ƃ��ă|�[���s�[�X�̃l�W�����Ȃ���ߍ���Ńs�b�N�A�b�v���̂��������

���������ł��B������g���C�A���h�G���[�ł��B

����

�A�[�j�[�{�[���́@�O�P�O�Z�b�g�Œ������܂����B

�����I�Ɍ��āA���Ȃ�悭�Ȃ����Ǝv���܂��B�Ђ���Ƃ����玟�̃��R�[�f�B��

�O�ɓo�ꂷ�邩������܂���B�܂����̎��͂����܂��B

(2003.05.18)

��back to top

�@

�ǎ҂̐����̂R ���M����

���ӂɂ����Ē����Ă���M�^�[�����Takashi-Inoue Guitars [TIG]�̈��M����

����A�R�[�e�B���O���Ɋւ��郊�|�[�g���͂��܂����̂ŁA�f�ڂ��܂��B

�@����������������������������������������������������������������������

���āA�R�[�e�B���O���ł����E�E�E

�_�_���IEXP16�t�H�X�t�@�[�u�����Y

EXP11�u�����Y�^�C�v

����������Ă��܂�

EXP11�̕��́A�����ŋߎ�ɓ���� �u�E�E�Ƃ�����16���ɐ�Ȃ̂Łv�@

�d���Ȃ��g�p���Ă��܂��B

EXP16�́A�ق�1�N�O����g�p���Ă��܂�

�Ƃɂ����A�������悭�A�ቹ�̐F����2�����͕��C�ŃL�[�v�ł��܂��B�����āA

��Ȃ�!!

����́A�т�����ł�

�������SIT�̃t�H�X�t�@�[�u�����Y���g�p���Ă��܂����B

�������������̂ł����A���ۂ́A1�X�e�[�W��e���Ƃ����ƁA�ቹ�͂�����A��

�炫�炵�Ă����v���[�������A�߂����ȉJ�̓��̃T�E���h�ƕς���Ă��܂��Ă�

�܂����B

�����炱���A�f�l�Ȃ���X�e�[�W�̑O�́A���n�[�T�����I���ƁA������

���āA�V�������ƒ���ւ��o�����̂ł����E�E�E

����1�N�́A�X�e�[�W�̑O�ɖ����Ă���ł�

�T�E���h���A����Ȃɗ��Ȃ�����ł�

�R�X�g���������Ƃ�����A�u��[�[�����̂܂܂�����!!�v�Ƃ������Ƃ������܂�

���B

�����āA2-3�����߂��āA�ł��グ�ł����Ⴊ����e���Ă���Ƃ��A�����3����

����܂����B

����͂т�����ł�

�D�݂Ƃ��ẮA�ቹ�̂��炫�犴�����炵��EXP16�����p���Ă��܂�

EXP11�́A��͂�ቹ�̃R���v���b�V���������������悤�Ȋ���������Ȃ�����

���āA�R�[�h�X�g���[�N�ł����Ⴊ������̂��ǂ��悤�ł��ˁB

�l�b�g�ł́A12�� EXP38 ���̔����Ă��܂�

���X�����e���Ȃ�12�������A���̌��̂悢�Ƃ��낪�o��Ǝv���܂��B

[TIG]�̘A����

Takashi-Inoue Guitars [TIG]���M

��979-1754

�������o�t�S�Q�]���������v��37

�s�d�k/FAX 0240-36-2079

g_valley@d2.dion.ne.jp

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/guitar_valley

�l�b�g�ʔ̂̃y�[�W�ł�

�@����������������������������������������������������������������������

���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������

�肦��ƍK���ł��B

(2003.04.08)

��back to top

�@

�e�f�y�S�O�O���`���[���i�b�v����

�����̃��|�[�g�Ŏ��グ���M�^�[�̉����A���c�N���̃o���h�u�~���N�������O�v

�@�̂b�c�Œ����܂��B

�~���N�������O�̃t�@�[�X�g�~�j�A���o���u�~���N�������O�v03/5/28����

�EM-1�u�������|���v

�@�Е��̃`�����l���Ŗ��Ă���̂��uFGZ400�v�B�����Б����^�L�����[�J�[��

�@�r���e�[�W�M�^�[�ł��B

�EM-2�u���ȏЉ�v

�@�\���ȊO�̃o�b�L���O�S��

���c�N����̃I�t�B�V�����E�F�u�T�C�g�͂�����@

http://www.machidakou.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

��h���̃e�X�g�ŁA�t�F���i���f�X�̂e�f�y�S�O�O���{�p�ӂ��Ă��炦�܂����B

�������̂���{�茳�ɂ��邱�Ƃ͂���Ȃɖ����̂ŁA������@��ɂ��낢��e�X

�g���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

��{�͂��̂܂܂ɁA������{�ɂ͎�������āA���̍������悤�Ƃ����킯�ł��B

�J�[�{�����h��ꂽ���͂��̂܂܂ɂ��āA���h�������̂��`���[���i�b�v����

�������Ƃɂ��܂����B

�`���[���i�b�v�Ƃ����Ă��A��v�ȃp�[�c�����������̂ł͂e�f�y�S�O�O�ƕʕ�

�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�o���邾�����`���Ƃǂ߂��܂܂Ƃ����e�[�}�ł���Ă݂�

���B

���l�b�N������

�܂��l�b�N�����ł��B�茳�ɓ͂������_�ł����Ȃ�悢��Ԃ������̂ł����A��

��ǂ���Ԃ�ڎw���܂��B�o���邾���l�b�N���܂������ɂ��Ă���A�t���b�g��

���肠�킹�����܂����B�t���b�g���`�E�l�b�N�G�b�W�̐��`�������čs���܂����B

���u���b�W����

�g���������j�b�g�̍��������l�W����ߍ��݁A�u���b�W�v���[�g���s�b�^���ƃ{

�f�B�[�ɂ��悤�ɂ��܂����B�e�u���b�W�E�T�h�������A�W����葽�����

�̌����ɃZ�b�g���܂����B

���Ɋe�|�W�V�����ʼn������āA�s�b�`���m�F���܂��B���X�̏�ԂƂ͕ς��Ă�

�܂��̂ő����̌덷�������܂��B�T�h���̒����l�W�ō��킹�Ă����܂��B

�ǂ���ԂɂȂ�����A������x�����̃`�F�b�N�ł��B�������`���[�j���O���Ď�

���e�������Ċm�F���܂��B�T�h����傫�����������Ƃ��ɂ́A�����������ɕω�

���Ă��邩������܂���B�C�ɓ���Ȃ��������x�T�h���̍��������āA

�܂��s�b�`�̊m�F�����܂��B�C�ɓ���܂ł���̌J��Ԃ��ł��B

���i�b�g�̌`���ύX����

�i�b�g�͂����ނ˗ǂ��̂ł����A�w�b�h���̃G�b�W�̏o�����D���ł͂���܂���B

�w�b�h���̂��ǂ��₷��ŏ��������Ă����܂��B�����猩��ƃw�b�h���Ɍy��

�J�[�u��`���Ă���悤�Ȋ����ł��B�����Ƃ͂��Ȃ�p���Ă���̂ł����A

��������Ƃ́A�M�u�\���̃i�b�g�Ɍ�����悤�Ȋ��炩�Ȍ`��ł��B

�i�b�g�̍a�ɂ̓e�t�����I�C����h���Ă悭����悤�ɂ��Ă����܂����B

����h����h��

�R���g���[���L���r�e�B�[�ƃs�b�N�A�b�v�L���r�e�B�[�ɋ�h����h��܂��B�z

�����ʂ�g���l���ɂ��h����h��܂��B�R���g���[���L���r�e�B�[�͏����͂ݏo

���ēh���āA�W�̗��ʂƓ��ʂ��͂����悤�ɂ��Ă����܂��B

�L���r�e�B�[�̊W�̗����ɂ���h����h��܂����B

���z����ύX����

�܂��X�C�b�`�ȍ~��ς��Ă݂܂��B�v�d�̒P�����g���܂����B

�ŏI�A�E�g�͋�b�L���ƃp���ł��B